| |

|

|

Pierre-André Senizergues :

interview exclusive 2009

CONTINUED FROM PART 1

Docteur skate

Peux-tu nous parler de ta rencontre avec Robert Mérilhou ?

Je me souviens l’avoir rencontré au Trocadéro. J’étais avec José, il avait l’air super cool et j’étais étonné de voir quelqu’un aussi intéressé par le skate. Puis, on est devenu très proches et on a décidé ensemble de supporter le skate et d’aider les skaters en lançant un bulletin “Skate infos“. Il y avait pas mal de gens qui collaboraient : José, Christian Bastien, etc. Comme il était prêtre, on fabriquait ce journal dans son église ! Je me rappelle qu’on se tapait les photocopies avec José. D’ailleurs, je crois que j’ai encore chez ma mère tous les numéros. Je crois même qu’à l’époque, il était président de l’“Association française de skateboard“, une sorte de pseudo-fédé dissidente vu qu’il ne se passait plus rien de concret avec la fédé de surf…

Vous vous réunissiez souvent chez lui ?

Oui, je sais qu’il subventionnait lui-même toutes les parutions de “Skate info“. C’était vraiment étonnant, ce décalage entre des “thrashers“ et un homme d’église, pieux… (rires)

Vu de l’extérieur, c’est un peu comme s’il avait vécu une sorte de sacerdoce à travers ça…

Oui, non seulement il était prêtre mais aussi psychologue et donc il s’occupait de nous, pris par le virus du skate, d’où son surnom “Docteur Skate“. On était souvent chez lui pour planifier et organiser nos actions. Je me rappelle qu’il y avait plusieurs portes pour entrer chez lui et quand il recevait des patients, il nous disait : « Non, ne sortez pas par là ! ». (Rires)

Cette histoire de fédération a été importante pour le milieu français, c’est le moment ou le skate se sentait suffisamment soudé pour pouvoir s’affranchir du surf et devenir autonome ?

On avait vraiment du mal à voir comment on pouvait continuer avec le surf, c’était deux cultures complètement différentes et encore moins sur les mêmes longueurs d’ondes. D’un côté le bitume et des look trash, de l’autre, des plagistes… La Fédération Française de surf et skate recevait des subventions de l’Etat pour organiser des événements et nous, avec notre fédération, nous n’avions rien. Je crois que la cohabitation n’était pas possible. On a vraiment essayé de faire quelque chose. Personnellement, j’essayais d’aider en organisant des compétitions à Paris 13 entre autres, je me rappelle avoir fait les programmes, remis les trophées moi-même…

Peux-tu nous parler de ton premier voyage aux States et de ton travail chez Sims ?

Ah ! Mon premier voyage aux States c’était assez drôle. J’avais rencontré ce gars, Per Welinder, d’abord en France puis en Suisse. Ensuite on est resté en contact et il m’a demandé de venir chez lui en Californie où il m’a hébergé une nuit. Ensuite je suis resté à la rue (rires)…

Par chance, j’ai trouvé un van pour pas grand-chose, pour y dormir pendant six mois. Comme ça, j’étais à l’abri, mais c’était dur car j’étais tout seul. C’était vraiment difficile et j’ai vécu comme ça à Venice Beach et aussi à Oceanside. Il y a Mark Gonzalez qui est venu et pas mal de Français aussi, de passage. Par moment, on était six dans ce van (rires) ! Il y avait José, Jean-Paul, Thierry, Jean-Marc, Fishman, c’était de la folie et en plus, c’était totalement illégal de vivre dans une voiture en Californie ! On se faisait poursuivre par les flics et à chaque fois on changeait d’endroits pour se garer, pour qu’on ne nous trouve pas. De temps en temps, on trouvait des copines pour habiter chez elles, on squattait… On allait chez les parents de la copine qui disait « J’ai quelques amis » (rires) et le père arrivait derrière et nous fermait la porte au nez… (rires)

L’armée

Lorsque tu reçois ta convocation pour les trois jours, est-ce que tu essayes de te faire réformer ? Dans quel état d’esprit es-tu ?

Je venais de rentrer en France et j’ai reçu une lettre de l’armée… Je passais brutalement de professionnel de skate en Californie à appelé dans l’armée en France ! En plus, c’était le pire hiver depuis 70 ans ! J’ai été envoyé à Fontainebleau où on gelait, c’était de la folie, -25 degrés au soleil !

Le choc a dû être rude…

C’était radical ! J’ai complètement pété un plomb car là je ne pouvais plus skater du tout. J’avais essayé de rejoindre le bataillon de Joinville et ils n’ont pas voulu, je me suis battu avec les officiers, une quinzaine de personnes et ils ont fini par me piquer avec une seringue pour finir à l’hôpital !

Quelle est cette histoire de démo devant des gradés ? Racontes-nous ça…

Après cet incident, ils m’ont envoyé à la caserne de Dupleix et j’ai rencontré le Capitaine chef de corps pour lui proposer de faire une démo de skate. Il m’a dit : « Ah ouais, c’est d’accord, les généraux vont venir voir ça avec leur famille ! » Pour la démo, je me souviens avoir fait allonger pleins de soldats pour sauter par-dessus, ils ont adoré !!! Ça a duré toute une après-midi ! Du coup ils m’ont laissé aller au Trocadéro pour m’entraîner quelques après-midi et partir dans la foulée pour la grosse compète de Vancouver.

La vie de pro skater

Tu aimais l’ambiance des compétitions, ça te motivait ?

Oui, j’aimais bien les compètes pour se retrouver avec tout le monde ! C’était hyper important pour moi de voir les autres skaters faire de nouvelles figures !

Est-ce qu’il y a une figure en particulier que tu rentrais à l’entraînement et que tu n’a jamais passé en compétition ?

J’en avais plusieurs, mais je me souviens d’une en particulier. Je me mettais en équilibre sur les mains puis j’en lâchais une et je faisais flipper ma planche qui partait en 180 plus un flip. Évidemment, sur deux mains c’est plus facile mais sur une seule, ça, ce n’est pas facile du tout ! Je l’ai effectivement réussi à l’entraînement, mais jamais en compète ! Mais par chance, je l’ai en vidéo !

En free, on avait l’impression qu’il y avait Rodney Mullen et les autres. Or, tu l’as battu. Comment réussit-on à s’imposer face à lui ? Quelles étaient tes armes ?

Mes armes ? En fait, je faisais des figures qu’il ne pouvait pas faire. Je faisais pas mal de tricks avec les mains, c’était assez facile pour moi et de ce côté-là, il ne pouvait pas vraiment rivaliser. C’était son point faible. Et tout ce qu’il faisait avec les pieds était son point fort donc, sur les pieds, j’essayais de faire des figures différentes des siennes pour me démarquer.

Rodney est, même encore aujourd’hui, en avance sur les autres skaters…

Etais-tu proche de lui ? Ou est-ce qu’il a toujours été un peu à part, même avec vous les freestylers ?

Rodney a toujours été un peu mystérieux, un peu tout seul à l’écart des autres, on le considérait comme une sorte de génie toujours renfermé sur lui-même.

Est-ce qu’il n’y avait pas un côté vain et dérisoire d’être à la merci d’une poignée de juges ?

Je pense que parfois, il n’y avait pas de bons jugements dans les compètes de skate, mais ceci dit, ce n’était pas le plus important, pour moi. Le tout était de réaliser des figures et de m’amuser avec les autres.

Est-ce qu’il t’es arrivé de porter une réclamation sur une compétition ?

Non, non. Jamais.

Quelle musique tu utilisais sur tes runs de free ?

En général, la musique était très importante parce que cela permettait d’aller plus vite. Ça m'aidait beaucoup pour faire de nouvelles figures, pousser plus. Le plus souvent, c'était des musiques assez rapides qui me permettaient de mieux enchaîner mes tricks.

Quelle est la figure que tu es le plus fier d’avoir laissée à la postérité ?

C’est peut-être ce fameux kick-flip sur une main !

Et au niveau national, comment fait-on pour se battre avec Jean-Marc Vaissette lorsqu’on est si proche de lui ? Comment te motivais-tu ?

En fait, je crois qu’on ne se bat jamais vraiment les uns contre les autres, ce n’est pas comme un match de boxe. Chacun fait son maximum au niveau de la création pour faire quelque chose de différent.

Sur le Grand-Bornand, tu te retrouves avec la double casquette d’organisateur et de compétiteur. Comment ça se passe ?

(rires) Ça n’a jamais été mon truc d’organiser des compètes, mais il y a des moments où il faut organiser les choses, sinon, rien ne se fait. Donc l’idée du Grand-Bornand était de faire une grosse compète internationale en France mais dans un contexte complètement différent de celui de la ville, au milieu de la nature. Ça n’a pas été facile parce qu’en même temps je lançais “Etnies“ aux Etats-Unis… Mais en fait, quelque part tout est lié car le fait de faire des chaussures de skate, c’est pour supporter le skate et créer des plateformes pour faire des compétitions contribue aussi à aider les jeunes à se faire sponsoriser.

Comment as-tu vécu l’arrivée du street qui marque à la fois la fin du free-style et en même temps, sa pérennité à travers la déclinaison de ses figures ?

C’était dur pour ceux qui commençaient à faire du street car à l’époque, c’était soit du free, soit de la rampe. Entre 80 et 85, Il s’est passé pas mal de trucs à ce niveau-là. Ensuite, il y a eu une sorte de mixage entre le free et la rampe, et c’est devenu dur pour les freestylers et les ramp-riders. Par exemple, Gator a perdu la tête et a fini en prison. Il y a pas mal de gars en rampe qui ont eu du mal à s’en sortir, comparé aux free-stylers qui eux, n’ont jamais gagné grand-chose, parce que ce sont les planches de rampe qui se vendaient le mieux. Quelqu’un comme Rodney Mullen, qui a continué à faire beaucoup de skate, a su faire la transition du free pour adapter son style de freestyler vers le street.

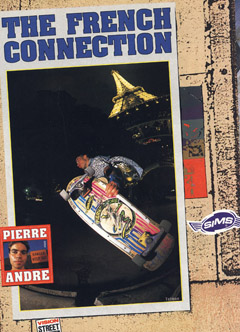

Quel a été ton plus gros contrat pro : “Swatch“, “Sims“, “Vison“ ?

C’était avec “Sims“ parce qu’ils faisaient des modèles à mon nom. Avec “Vision“, ça n’était pas mal non plus au niveau des vêtements. Ensuite, j’ai eu des contrats intéressants avec “Eastpak“.

(L’entretien est interrompu pour faire une pause déjeuner. Il reprend quelques instants plus tard sur la plage, avec le bruit des vagues en fond sonore…)

Les bassins

Raconte-nous l’histoire la plus folle qui te soit arrivée pendant la grande époque des bassins en 1988.

À cette époque,

la seconde moitié des années 80, on skatait beaucoup au Troca et j’avais entendu que les bassins étaient vides. On s’est tous réunis pour y aller. Quand on est arrivé sur place à une trentaine, de l’autre côté, il y avait un groupe de flics (rires) ! Là, j’ai senti que ça allait être la galère… Le truc le plus fou est tout simplement que je suis allé discuter avec le Capitaine de police pour lui dire qu’il n’y avait pas de skate-park à Paris, pas de possibilités et le mec me dit : « Bien, va skater, il n’y a pas de problèmes, du moment que vous ne cassez rien ! ». Là, nous avons investit les lieux durant six mois, c’était de la folie ! Il y a plein de mecs qui nous ont rejoints, il y a eu aussi des Américains de passage comme Natas Kaupas, Mark Gonzales…

À quand et avec qui remontent tes premières sessions aux bassins ?

Les premières sessions étaient avec toute l’équipe du Troca, il y avait Mannix, Le Jardinier, Trash Max, Rakike, Bamba, etc. Il y avait beaucoup de monde, je ne me rappelle plus le nom de tous les skaters… Le mec qui m’a le plus impressionné là-dedans était Natas qui passait en transfert par-dessus l’îlot !

Etnics

Comment se fait la connexion entre Platoon et les frères Rautureau ?

En fait, le père de Platoon produisait du cuir et il en vendait aux Rautureau. Platoon s’est lié d’amitié avec Yvon et Guy Rautureau et il les a influencés et poussés à se lancer dans la chaussure de skate. C’est comme ça que c’est parti…

Qui a trouvé ce nom “Etnics“ ?

Je pense que c’est Platoon et les deux frères Rautureau qui ont eu l’idée et déposé le nom d’après le concept des tribus de skaters et de l’ethnicité.

Et quelle place as-tu à la naissance de ce projet ?

En 86, à l’époque où j’étais à l’armée, j’étais un peu bloqué (rires) ! Ensuite en 87, je suis reparti aux Etats-Unis et je suis devenu champion du monde. En 88, lors d’une compétition au Troca, au Trophée de Paris, j’ai rencontré Yvon et Guy et nous avons discutés d’“Etnies“. Ils voulaient me sponsoriser et j’étais intéressé par leur démarche car j’avais compris que c’était des fabricants de chaussures, ils avaient un vrai savoir-faire. Ils faisaient de la chaussure par passion, de génération en génération. Ce que j’ai aimé, c’est la qualité de leur travail et leur engouement pour le skate.

Tu es toujours chez “Vision“ à ce moment-là ?

J’allais partir de chez “Vision“, j’ai donc dessiné mon modèle, la “Senix“ qui a été mon premier design de chaussure. C’est là que je me suis aperçu que c’était impossible de faire ce marché de France. Pour faire décoller la marque, il fallait la lancer des Etats-Unis. Et tout est parti en 89, à partir d’une marque créée depuis les Etats-Unis.

Lorsque vous lancez la marque, est-ce que vous vous étiez aperçu de la proximité du nom avec une autre marque ? Ne pensiez-vous pas qu’il y aurait un problème entre les deux ?

Effectivement, le nom était trop près d’une marque qui s’appelait “Etonic“ et c’est pour cela que c’est passé d’“Etnics“ à “Etnies“.

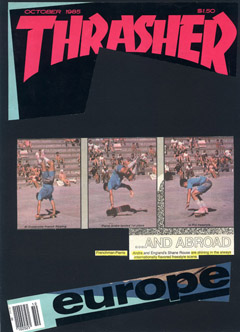

Pourquoi avoir choisi Natas pour le premier pro model en 1987 ? À qui d’autre l’aviez-vous proposé ?

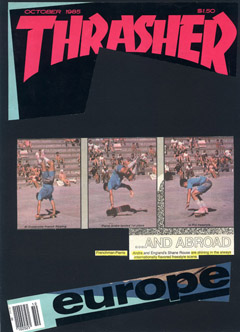

En fait, Natas a été plutôt un hasard, cela aurait pu être Mark Gonzales ou quelqu’un d’autre, mais quand Yvon est venu ici au début, en Californie, et avant que je sois impliqué, il a pris un “Thrasher“ magazine et sur la couverture il y avait Natas ! Il est alors allé à Santa Monica, directement dans le skate shop du coin demander l’adresse de Natas, il a eu du mal à l’avoir mais finalement, il s’est retrouvé chez lui !

Quel était le deal avec Natas ? Avait-il un pourcentage sur les ventes ?

Oui, il touchait un dollar par paire vendue. En fait, voilà l’histoire, Yvon est arrivé et a posé mille dollars en cash, un peu comme dans les Westerns (rires) ! Sans contrat mais avec beaucoup de confiance !

Est-ce que les pubs avec Natas à Saintes, à La Roche/Yon ont été diffusées dans les revues américaines ?

Oui, tout à fait ! C’étaient des pubs de lui avec son pro model !

Natas aux Etats-Unis ne portait pas souvent son pro model car il se disait insatisfait de sa qualité. Comment avez-vous renversé la situation ?

Il a pas mal de caractère Natas ! C’est vrai qu’au début, les chaussures étaient fabriquées par les Rautureau et il fallait que Natas leur dise ce qu’il fallait faire. Cela ne marchait pas forcément bien pour lui au niveau du design de ses modèles. C’est en essayant plusieurs types de chaussures qu’ils ont fini par trouver la bonne combinaison. C’est vrai qu’à un moment, il portait des “Converse“, c’était un peu n’importe quoi…

La Natas s’est-elle mieux vendue en Europe ou aux Etats-Unis ?

Beaucoup mieux en Europe, parce qu’aux Etats-Unis ce n’était pas possible de le faire en étroite relation avec Natas. Il fallait vraiment être sur place avec lui et il fallait aussi avoir un team américain, pas simplement un seul rider.

Quand as-tu fait la scission avec la France et tenté le grand saut vers l’Amérique ?

En 89, avec mon pro model, la “Senix“, je me suis rendu compte qu’il y avait pas mal de travail de design à faire sur les chaussures, leur fonctionnalité, etc. Il y avait beaucoup de chaussures un peu folles au niveau des couleurs et ce n’était pas vraiment ce que les skaters attendaient d’une chaussure de skate. J’ai donc refait un design beaucoup plus sobre, moins fashion, moins grand public, plus orienté vers les skaters, en fait.

“Etnies“, “és“, “Emerica“, “Sheep“

Pourquoi avoir fait autant de marques ?

Lorsque j’ai commencé à faire “Etnies“ pour un type de skater, je me suis rendu compte qu’il y avait un autre genre de skaters qui arrivaient dans le début des années 90, qui étaient basés eux, sur le look athlétique. J’ai donc créé “és“ pour ce type de skaters. Il y avait également un autre type de skaters anti-fashion qui ne voulaient rien avoir à faire avec la mode, pour eux, j’ai lancé “Emerica“. Ensuite, j’ai pensé aux skaters végétariens qui étaient contre l’utilisation de cuir et j’ai lancé le concept “Sheep“. Je m’étais rendu compte qu’il y avait différents type de skaters, alors je me penchais sur leur style de chaussures, ce qu’ils voulaient en particulier et je voyais bien qu’il y avait différentes optiques.

Parmi tous les noms prestigieux de ton team, tu as eu même Mark Gonzales, l’autre icône du street, pendant une période. As-tu des regrets de ne pas avoir su le garder ? Qu’est-ce qui a fait que ça n’a pas été possible ?

En fait Mark Gonzales est un copain et je lui avais proposé de skater pour “Etnies“. Il n’était pas intéressé car à l’époque il skatait pour “Simple“. Mais bon, il a skaté au début avec pas mal d’“Etnies“ mais comme il fallait choisir un leader en street, je ne pouvais pas en avoir deux en même temps, et je me suis finalement concentré sur Natas.

Porter des “Vans“, pour quelqu’un de notre génération, c’était vivre par procuration une partie du rêve californien du skateur. Porter des chaussures “Sole Tech“, tu penses que ça représente quoi pour un skater actuel ?

Je pense que (rires)… Mon optique était de faire des chaussures performantes pour le skate. Pas des chaussures de tennis avec lesquelles on peut faire du skate, mais vraiment des chaussures qui soient fonctionnelles, qui accrochent, qui absorbent les impacts. Et aussi qui durent, car ça coûte cher de changer souvent de chaussures. C’était vraiment pour démocratiser le skate en général et pour les skaters, “Sole Tech“ représente beaucoup d’authenticité car ça a été toujours à propos du skate.

Projection

Comment ressens-tu l’offensive de “Nike“ ces dernières années ? Leur approche semble pour la première fois être la bonne en s’impliquant directement avec les riders… Avec quelles armes te positionnes-tu face à tous ces groupes ?

C’est vrai qu’il y a beaucoup plus de présence de “Nike“. Cela fait longtemps que cette marque essaye de rentrer dans ce marché et ma stratégie par rapport à ça est de faire des modèles qui ne soient vendus que dans des magasins de skate comme “és“ et “Emerica“. Une marque comme “Etnies“ défend les skaters pour contrer toutes ces marques qui essaient de rentrer sur le marché, mais ce n’est pas facile et c’est plus facile à dire qu’à faire ! (rires)

Ce que j’essaie de faire, c’est de protéger l’esprit skate dans le marché et quand on va dans les skate-parks, il y a beaucoup plus de produits “Sole Tech“ que de “Nike“, qui je le reconnais, se vendent, mais plutôt dans le marché extérieur à celui des skaters eux-mêmes.

Est-ce que le coût écologique et l’impact du transport dans le prix des marchandises est assez pris en compte ?

Pour moi, il n’y a pas un coût écologique, c’est un truc qu’il faut assumer car nous n’avons pas tellement le choix pour l’avenir. C’est “Sole Tech“ qui absorbe les coûts, pas les consommateurs et ça me semble logique pour moi de toujours supporter le skate et les skaters, de créer des skateparks, de faire de bonnes chaussures de skate qui durent plus longtemps.

Avec ta position, tu es sans cesse sollicité… Comment t’en protèges-tu ? Combien de personnes as-tu autour de toi pour filtrer ça ?

J’ai près de 500 employés maintenant, répartis entre les Etats-Unis, l’Europe et l’Asie. Comment je filtre ? J’ai une dizaine de vice-présidents qui travaillent pour moi, j’ai aussi un chef des opérations, une chargée des relations publiques, mais j’ai une technique assez modeste d’approche du business : laisser faire les choses, offrir des plateformes et donner aux gens la possibilité de faire ce qu’ils veulent. Bien sûr avec des directives, mais je leur donne la possibilité d’être leur propre boss. J’essaie de prendre un maximum de personnes qui sont des skaters, des surfers et des snowboarders, mais en même temps, des gens avec de l’expérience qui sont intéressés et motivés par ce marché pour supporter les jeunes.

Quel est ton statut aux States ? As-tu la double nationalité ?

Non, je suis français mais résident aux Etats-Unis. Je n’ai pas pris la nationalité américaine pour ne pas être “jury“ car ici on est souvent appelé à l’être lors de procès (rires) et parce que ça prend du temps. Il faut passer par l’apprentissage de l’histoire américaine, apprendre beaucoup de choses et moi je suis plus occupé avec l’histoire du skate ! (rires)

“Lettre à France“

Comment partages-tu ta vie entre la Californie et la France ?

J’ai toute ma famille en France, donc j’y vais à peu près tous les trois mois. Ce sont de grandes réunions de famille. Sinon, je les fait aussi venir ici de temps en temps.

Tu as construit un énorme skate-park à Lake Forest. La France est assez sinistrée de ce côté-là… Par quoi pourraient passer des solutions ici ?

Je pense que la difficulté des skate-parks, c’est de les faire construire à l’intérieur des grandes villes, là où il y a le plus de skaters. C’est assez étonnant de voir des skate-parks à l’extérieur des villes. On en trouve dans des villages où il n’y a personne, c’est assez incroyable ! Il faut démontrer qu’un skate-park peut marcher et être viable, je crois que ça passe par un travail d’éducation des décideurs.

À Lake-Forest, j’ai créé une sorte de vitrine entre une ville et une marque. Ce n’est ni un skate-park privé, ni celui d’une ville, mais les deux ! J’avais commencé ce projet en 1999 et il a été terminé en 2003. C’est le plus grand de Californie, il fait 4 000 mètres carrés et reçoit à peu près 100 000 jeunes par an qui viennent dans ce site totalement gratuit. On a créé cinq emploi dans ce park. On a monté un système de donation qui nous a permis d’absorber déjà 40 % des frais d’animation et d’entretien et les 60 % restant sont payés par la ville. C’est tellement bien et la ville est tellement contente qu’on va en augmenter la taille de 1 500 mètres carrés supplémentaires !

Xavier à une question concernant la différence des parks entre la France et les Etats-Unis : En Californie, les skate-parks sont très propres et bien entretenus, il y a un grand respect alors qu’en France, dit Joël, tout est tagué et souvent sale, qu’en penses-tu ?

C’est à dire qu’ici, il y a plus de présence de la municipalité ou de la police. C’est dans les mœurs, alors les jeunes sont peut-être plus intimidés, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de graffitis, j’en ai dans ma propriété (rires) ! Mais c’est aussi une culture. Ici, il y a un respect et une certaine discipline alors qu’en France, on le voit bien dans les toilettes, c’est à celui qui pisse le plus haut sur le mur ! (rires)

D’une certaine manière, tu es l’exemple que le rêve américain fonctionne toujours, l’exil était-il nécessaire pour réussir ?

Oui, c’est clair, je confirme qu’il faut vraiment être sur place pour comprendre comment ça marche, il faut s’imprégner de leur culture. J‘ai eu une opportunité au bon moment car, quand j’ai lancé “Etnies“ aux Etats-Unis, c’était le début de la récession. Tous les magasins de skate fermaient et c’était très dur. Le marché s’effondrait, toutes les marques compétitives faisaient faillite. “Airwalk“ par exemple, à dû aller sur le marché de la mode, tout comme “Vans“ en laissant d’un seul coup celui du skate vide. “Vision“ aussi a été en faillite. C’est un peu la situation d’aujourd’hui où tout ne va pas bien et d’un seul coup, il n’est plus resté que moi avec “Etnies“ qui subsistait. La chance que j’ai eue a été que tout le monde me connaissait par les magazines, les compètes, etc. Comme je n’avais pas trop de frais vu que c’était une petite entreprise, tous les riders se sont rabattus sur “Etnies“ ce qui a fait grimper en flèche les commandes ! Ce fût l’explosion et j’ai dû m’agrandir pour assurer cette croissance…

Comment as-tu vécu l’élection d’Obama ?

Très bien ! (rires) Je pense que pour beaucoup de gens c’est un espoir tant au niveau de l’économie que pour l’environnement. Toutes les choses dont je rêvais il y a dix ans sont en train de se passer. Quand on voit des meetings présidés par Obama où se réunissent les anciens présidents et tous les sénateurs autour de la même table sur ce que l’on nomme la “green revolution“, j’adhère !

Avec ta position, le poids que tu peux représenter, as-tu envie de t’engager en politique ?

Non, pas du tout, ma politique, c’est le skate (rires) ! À chaque fois que je montre le film “La 11ème heure“, que ce soit à Paris où sont présents des Ministres comme Jean-Louis Borloo, ou ailleurs, je parle de skate en leur disant que j’ai commencé en banlieue pour finir aux Etats-Unis. Je leur dis que le skate ouvre des portes jusqu’à faire un film avec Leonardo Di Caprio !

Penses-tu que le skate puisse avoir un quelconque avenir olympique. Vingt ans en arrière, est-ce que tu n’aurais pas rêvé de participer aux Jeux ?

Je ne suis pas sûr, parce que les Jeux Olympiques ne sont pas vraiment le concept que les skaters désirent. Mais ceci dit, je pense que ça peut passer au J.O. car ils ont besoin d’une nouvelle image, plus jeune, comme avec les Jeux d’hiver et le snowboard. Parce qu’ils se sont rendu compte que les goûts de la population évoluaient vers d’autres sports. Mais je ne sais pas si ça va marcher et si c’était le cas, les Jeux Olympiques se transformeraient en “X-Games“. (rires)

Comment regardes-tu la génération des skaters qui ont la cinquantaine et qui continuent d’en faire ? Les Tony Alva, Tom Inouye, Lonnie Toft, Dave Hackett, Steve Olson, etc. ?

Pour moi, c’est fantastique de voir encore skater des idoles et des héros de l’époque, mais je pense aussi que c’est une commémoration de la culture skate. Le skate est maintenant devenu une vraie culture, on a tellement de générations de skaters qu’il existe une base beaucoup plus solide grâce à tout ceux des années 60, 70, 80, 90 et du millénium. Même au niveau des décideurs d’influence, sur une tranche d’âge de 25-50 ans, il y a une partie qui sont ou ont été skaters et c’est eux qui pousseront la culture skate. Parfois, lorsque j’ai travaillé avec des banques, j’ai eu l’occasion de rencontrer des présidents de banque qui avaient fait du skate dans leur jeunesse. Et quand je suis allé au Ministère de la Culture à Paris pour les vingt ans d’“Etnies“, j’ai rencontré le chef de cabinet et tous les mecs qui étaient autour, qui avaient entre 25, 30 et même 40 ans, avaient tous fait du skate ! J’étais super étonné, genre : « Ouais, j’ai connu un tel magasin ou cela… ». C’est vraiment imprégné partout !

Christophe Bétille

On va finir par quelques mots sur un skater qui na jamais compté son temps et son énergie pour faire vivre le skate en France et qui nous a quitté il y a peu : Christophe Bétille. Quand l’avais-tu rencontré pour la première fois ?

J’ai rencontré Christophe, je me rappelle bien, lors d’une démo à Nantes. Il y avait une rampe, on avait bloqué la circulation pour faire un slalom. Le truc qui m’avait impressionné, c’était qu’il donnait l’impression de toujours vouloir donner plus.

Qu’avez-vous partagé ensemble ?

On a passé pas mal de temps lors des camps de Bourges et lors de différentes compètes. On a vraiment essayé de construire le skate en France au moment où il n’y avait plus grand-chose. Que ce soit avec lui ou avec Nicolas Malinovski à Bourges ou avec Bruno Rouland qui avait construit sa rampe dans la station-service de ses parents en Normandie. Je me souviens bien des sessions de ces deux compères, c’était rigolades assurées… Oui, c’était vraiment quelqu’un de très passionné pour le skate et qui a donné tout ce qu’il pouvait pour cette passion !

Si tu avais à définir ce qu’il a apporté au skate français ?

Je ne sais pas trop comment dire en français, mais en anglais on dit « Never Give Up » ce qui veut dire : ne jamais lâcher !

La dernière fois que tu avais skaté avec lui, c’était quand ?

Je crois que c’était vers 84 lors d’un Open à Bordeaux. Mais j’ai aussi des souvenirs à La Rochelle, à La Roche-sur-Yon et même à Cholet lors d’un “Etnies“ week-end.

Quel souvenir garderas-tu de lui ?

D’un grand passionné de skate et de quelqu’un de très généreux et qui comptait beaucoup pour les autres.

Ce sera le mot de la fin en te remerciant de nous avoir reçu chez toi à Malibu et de nous avoir accordé de ton temps personnel pour cette interview exclusive pour Endlesslines !

Propos recueillis par Thierry Dupin avec la complicité de Xavier Lannes et de Joël Boisgontier, le 04 avril 2009 à Malibu, à partir d’une sélection de questions préparées par Claude Queyrel.

(Toute reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation)

(Toutes les photos : archives P.-A. Sénizergues)

|

|