| |

|

|

Bernard Loubat :

interview exclusive 2010

CONTINUED FROM PART 2

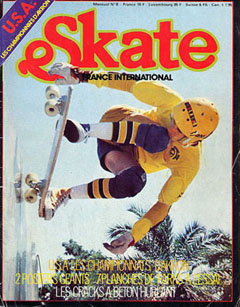

Skate France International n°4

Dans ce numéro 4, tu publies une lettre ouverte à Jean-Pierre Soisson, le Ministre de la jeunesse et des sports dans laquelle tu pointes le problème de l’interdiction de la pratique dans les rues de plusieurs villes en France (Sarcelles, Besançon, etc). Tu t’impliques également dans la polémique engagée et entretenue pendant de longues semaines par Anne Gaillard.

Ah oui ! Je ne pouvais pas la laisser dire autant de conneries sur un sujet qu’elle ne connaissait même pas ! Son émission “Inter Femmes“ sur “France Inter“ était très écoutée. Elle y colportait toutes sortes de rumeurs et forcément, les échanges devenaient rapidement épiques. C’était aussi une autre époque, aujourd’hui, il serait impensable d’avoir une telle virulence à l’antenne… Tu sais qu’elle avait même un petit bouton, sous sa table, pour couper le micro de son interlocuteur ! (rires) Moi, je suis intervenu sur trois émissions. Elle m’invitait car j’avais une grande gueule, du répondant et que je connaissais bien le sujet. Les attaques portaient toujours sur le danger que le skate représentait et son interdiction dans les villes. D’une manière générale, j’ai toujours essayé de défendre les skaters, de les mettre en garde sur la sécurité en leur demandant de porter des protections. Par exemple, j’avais demandé à ce qu’on fasse poser des barrières en bas du Troca pour éviter les accidents avec les bagnoles. J’ai le sentiment d’avoir un peu été un “papa“ pour certains…

En tant que journaliste, tu fais également une émission de radio sur le skate.

Oui. Il s’agissait d’une petite émission hebdomadaire avec Christian Morin et Gilles Ouaki. J’intervenais également dans une émission télé, “Le Club des Cinq“, avec Jean-Lou Laffont. C’était une époque géniale.

Tu réalises aussi un court-métrage “La naissance d’un sport, initiation au skateboard“ en mai 1978. Comment a-t-il été diffusé ?

Chaque fois qu’on faisait une manifestation autour du skate, on faisait une projection suivie d’un débat. J’aimais bien faire ça parce que j’avais les lecteurs en face de moi. On pouvait avoir des dialogues passionnants. C’est toujours le même truc, primordial pour moi, le contact humain. C’est ce qui permet de vraiment s’impliquer totalement dans une histoire.

Comme ces projections dans les foires et les fêtes foraines où on dressait un écran pour protéger des images au public.

Oui, j’aimais vraiment retrouver cet esprit de partage. J’en faisais pas mal avec Roger Simi.

Une partie du film a été tourné au château de Lésigny en mai 1978. Comment s’était passé la connexion avec ce lieu ?

Je connaissais le propriétaire et il a accepté de nous recevoir dans cet environnement particulier, pas du tout urbain comme celui où on a l’habitude de voir évoluer les skaters.

Te rappelles-tu qui avait construit la rampe qu’on voit devant le château ?

Je pense qu’il s’agissait des frères Almuzara…

Ça reste un document intéressant. On y voit par exemple le meilleur Français à cette époque en rampe : Alexis Lepesteur…

Ah oui. Il était largement au-dessus, d’ailleurs, c’est le seul skater français de cette génération a avoir pu tirer son épingle du jeu dans les compétitions internationales avec les Américains. Je me souviens du voyage en avion pour aller au championnat du monde avec lui. C’était un sacré déconneur ! Quel bazar ils m’ont mis ! (rires)

Skate France International n°5

Justement, dans le n°5, tu fais un article sur les championnats de France à Marseille dans lequel tu rends compte de la bataille entre deux clans : celui des pro-Lepesteur et celui des pro-Dematos. Comment te situais-tu toi entre ces deux approches du skate ?

Moi, j’aimais les deux ! C’est sûr que je suis plutôt déconneur et je préfère le sport lorsqu’il y a un esprit de fête, une passion liée à un plaisir. Dematos était un sérieux, un bosseur. Entre les deux, c’était la différence que tu vois bien, à l’école par exemple, entre un gamin qui travaille jusqu’à minuit sur ses cours et un glandeur doué qui n’en fout pas une…

Une telle différence entre les deux meilleurs skaters français faisait que la compétition n’était pas strictement sportive. C’était aussi deux attitudes comme en tennis entre un Borg et un Mac Enroe…

Oui, ils se tiraient la bourre, il y avait une vraie émulation qui les poussait vers le haut.

À propos de ces championnats, tu écris dans le compte-rendu que l’événement a déclenché de nombreuses critiques au niveau de « l’organisation, de la discipline, de l’image de marque du sport, du fair-play des skateurs en particulier ». C’est un réquisitoire assez sévère en ce qui concerne cette épreuve. Qu’est-ce qui t’avait le plus choqué ?

Je ne me rappelle pas… (Bernard lit) Oui, effectivement c’est assez agressif, mais je pense que c’est aussi ce ton qui plaisait aux skaters qui lisaient le magazine. Quelque part, je me faisais le porte-parole de leur ressentiment envers cette organisation. J’essayais de donner une idée des coulisses, sans langue de bois, mais sans le côté “Paparazzi“ non plus. C’est peut-être ça aussi qui a plu…

En tout cas, on était probablement, comme tous les enfants, sensibles aux mensonges des adultes. Le fait que tu écrives certains trucs te rendait crédible…

Je n’ai pas eu à me forcer. Et c’est quand même l’avantage d’être patron de journal : tu peux l’ouvrir quand tu veux ! (rires) J’ai toujours essayé de ne pas être donneur de leçon auprès des jeunes… En face de nous, on avait des ados ou des pré-ados, on essayait de les cadrer sans les emmerder. Je les ai toujours considérés comme mes mômes. J’étais beaucoup plus âgé qu’eux, mais on formait une sorte de famille. Bon, je te dis aujourd’hui avec le recul, mais en fait, ce n’était pas une attitude ni une manœuvre. C’était ma façon d’être.

Dans ce numéro, tu commences à faire deux pages pour des essais moto et il y a une publicité pour Honda. Pourquoi cette ouverture vers ce sport mécanique ? Le skate n’arrivait plus seul à faire vivre le magazine ?

Non, pas du tout. La moto, c’est parce que Michel Dreyfus avait des parts dans une autre revue et il nous a imposé ça. Ceci dit, je trouvais la rubrique pas mal. Et puis il y avait quand même une certaine parenté : la vitesse, le risque, la liberté de déplacement, etc.

Skate France International n°6

Dans le n°6, tu signes un reportage aux États-Unis à Akron dans l’Ohio pour un championnat de vitesse et de slalom. Comme toutes les images qui nous parvenaient des E.-U., elles étaient attentivement scrutées…

C’est marrant ce que tu me dis, de me rendre compte à quel point votre génération s’est construite sur ce rapport avec les États-Unis à travers le skate…

Cette compétition était organisée par “Free Former“. Est-ce la marque qui vous avait invité ?

Oui.

Est-ce la première compétition à laquelle tu assistes aux États-Unis ?

De cette envergure en tout cas, certainement. Tout était pris en charge par “Free Former“. Les journalistes, les organisateurs, les skaters, tout ce monde vivait ensemble. Je me souviens d’une anecdote au restaurant de l’hôtel où nous logions. Nous déjeunions tous ensemble lorsqu’un Team manager trouve un cafard dans ses pommes de terre ! Il appelle la directrice de salle qui arrive et qui lui répond qu’il s’agit d’un simple morceau grillé… Le mec lui demande alors de le manger et elle s’est exécutée devant nous ! La table était écroulé de rire !

En regardant l’article, on a l’impression que l’événement n’avait pas drainé beaucoup de spectateurs ni de skaters… Est-ce que ça avait été boycotté par les autres teams ?

Non. C’est leur système. Ils étaient habitués à organiser de gros événements comme ça. Un jour, c’est une marque qui organisait une compétition, la prochaine fois ça pouvait être un concurrent. Mais tous les skaters y participaient quand même. C’est une autre mentalité.

“Free Former“ avait quand même mauvaise réputation auprès des skaters car ils proposaient des produits assez bas de gamme. Ils étaient un peu à part des autres compagnies. Comment les percevais-tu ?

Pour moi, c’était une marque comme une autre, qui était puissante dans l’industrie et qui avaient de très bon riders : Ty Page, Mark Bowden, Laura Thornhill, etc.

Dans l’article, tu annonces d’ailleurs des salaires mensuels pour les vedettes du team Free Former qui semblent assez exorbitants : de 30 à 50 000 francs par mois ! Est-ce que ces sommes te semblaient réalistes ?

Tu sais, il y avait beaucoup d’argent dans le circuit pro du skate américain. On voyait souvent arriver les skaters dans de gros 4x4, des vans… Ils avaient du blé ! Le milieu du skate américain brassait et générait beaucoup d‘argent à ce moment-là. Les droits télé existaient déjà là-bas depuis longtemps ! C’était une industrie prospère.

Dans l’épreuve de vitesse, il y avait un accident assez grave de Mark Bowden avec un skate caréné. Tu termines l’article en disant que “ces compétitions étaient très spectaculaires mais qu’elles ne devaient pas entrer dans le calendrier des manifestations de skateboard“. Qu’entendais-tu par là ?

Pour moi, allongé sur une planche les pieds ou la tête en avant, ce n’était plus du skate ! Ce qui m’énervait, c’est qu’en France, on militait pour dire que le skate n’était pas une pratique dangereuse. Qu’avec des protections, les risques étaient très réduits. Alors que dans une épreuve de vitesse comme celle-là, le moindre incident de trajectoire pouvait devenir mortel… Je n’étais pas d’accord car ça ouvrait la porte à tous nos détracteurs qui voulaient interdire le skate dans les villes en France.

Tu te sentais une part de responsabilité dans l’évolution du skate ?

Oui. Comme je te le disais, je vivais le skate comme une histoire familiale dans laquelle les adultes ont des responsabilités par rapport aux plus jeunes. On s’impliquait là-dedans, en tant que magazine bien sûr mais aussi au niveau des dirigeants de la fédération comme Roger Simi ou Jean-Pierre Villaverde. On essayait d’apporter des règles tout en laissant le plus de liberté possible. Ce n’était pas toujours facile, mais sur le plan humain ça a été une belle aventure. Ça m’a autant intéressé que de couvrir des guerres en Afrique, plus tard…

Skate France International n°9

Dans ce dernier numéro, il y a probablement un des meilleurs articles : 11 pages d’un périple de quinze jours en Californie avec la visite de plusieurs skateparks qui venaient de voir le jour.

Dans l’introduction, tu notes que tu ne vois pas de skaters dans les rues mais des rollers… Tu te souviens de ça ?

Oui, je me souviens de ce phénomène qui commençait là-bas.

Vous allez visiter le tout nouveau skatepark d’“Oasis“. Ça a dû te faire un sacré choc par rapport aux parks de la première génération que tu connaissais ! Leurs conceptions étaient très différentes…

Ce park était effectivement incroyable , très profond, beaucoup de vertical. Il était coincé entre les passerelles de freeway… L’ambiance était surréaliste !

Dans ce skatepark, à Oasis, tu assistes à l’une des grosses compétitions de bowl de l’époque, avec tous les meilleurs skaters. Quels souvenirs gardes-tu de cette compétition qui avait été remporté par Dave Hackett. Tu devais voir une quantité de figures dont tu ne savais même pas le nom… La pratique évoluait très vite à cette époque…

Oui. Il y avait tout le monde : Pineapple, Alba, Hacket, Martinez, etc. Mon frère mitraillait dans tous les coins ! Il se passait toujours quelque chose.

En tant que lecteur, je ne me doutais pas que ce serait le dernier numéro. Au contraire, on voyait les américains qui inventaient de nouvelles figures, des nouvelles marques apparaissaient, les skateparks qui poussaient de partout… Tu savais déjà que ce serait le dernier numéro ?

Oui. La décision était déjà prise. Ça faisait déjà quelques temps que Dreyfus voulait se désengager…

Les ventes chutaient ?

Non, elles étaient toujours en hausse ! C’est paradoxal, notre chiffre augmentait constamment. On tirait à 120 000 exemplaires et on en vendait entre 90 000 et 100 000 ! C’était un sacré succès !

D’où notre incompréhension lorsque le titre s’est arrêté…

Je comprends votre désarroi, on aurait pu continuer. Ça a été la décision de Dreyfus. Moi, je voulais poursuivre la revue en l’élargissant à tout le monde de la glisse. “Windsurf Magazine“ commençait, le surf décollait en France et je voulais profiter de cette diversification pour proposer une nouvelle formule. Ça n’a pas pu se faire, je n’ai pas trouvé les partenaires financiers nécessaires…

Et quels étaient vos liens avec la revue “Skate International Belgie“ qui paraissait en Belgique ?

Aucun. Je n’ai pas de souvenir de ça.

Comment analyses-tu ce crash brutal du skate ?

Il y a eu tellement d’attaques en France… aux Etats unis, ce n’était pas la même chose. Certains purs et durs sont restés dans le skate. Certains parks ont survécu car ils ont su se reconvertir avec les rollers, les vélos. La culture américaine est différente, ils ne lâchent pas un sport comme ça… On dit qu’ils ont une mentalité commerciale, certes, mais ce n’est pas tout.

Aux États-Unis, plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer ce déclin. Beaucoup sont liées aux coûts des assurances qui ne pouvaient plus être supportés…

En France, on avait une grande partie du corps médical contre nous. Il y avait des campagnes orchestrées par certains médecins. Je me suis souvent heurté à ça. Les parents devenaient naturellement de plus en plus frileux.

Nous avions aussi le problème du coût du matériel qui devenait de plus en plus onéreux. Ces prix coupaient le skate d’une partie des jeunes qui ne pouvaient plus suivre pour acheter du matériel U. S. d’importation. Certains ont été trop gourmands…

Qu’est-ce qui faisait la spécificité du skate par rapport aux autres milieux que tu as côtoyés ?

Le skate a été un objet de convoitise. Il a attiré ce que j’appelle des marchands, mais aussi des gens de passion et tous ces milieux ont cohabité. Marie-Françoise Colin qui avait un magasin à Paris par exemple. Elle importait des skates, mais son fils en faisait et ses vendeurs T. Dupin et P. Diehl étaient des passionnés. Tous ces gens ont vécu ensemble grâce à la passion du skate qui les animait.

Il y avait plein de petites boutiques comme ça dans toute la France. C’était un petit monde qui grouillait, qui vivait intensément une passion à une échelle humaine, comme le surf. C’est ce qui me passionnait là-dedans. La structure des clubs était elle aussi familiale. C’était une forme d’humanisme que de voir tous ces milieux sociaux liés à un petit bout de bois avec quatre roues ! Je trouvais ça formidable…

Tu auras été une sorte de passeur pour une culture…

Je n’ai pas cette prétention. C’est une forme de partage. C’est peut-être aussi ma passion des États-Unis que je vous ai transmise. Je suis né à la fin de la guerre et ce pays a toujours été synonyme de liberté pour moi et ceux de ma génération. Ça transparaissait forcément dans le magazine…

Quelle est la personne la plus improbable que tu as fait monter sur un skate ?

Annie Cordy ! Toppalof ! Carlos ! Isabelle Huppert ! Jodie Foster ! On le proposait à tout le monde ! (rires) Et tous sont venus.

L’après-skate

Que fais-tu après l’aventure de la revue ?

J’ai fait beaucoup de reportages en Afrique. J’ai également couvert des guerres : Irlande, Centre Afrique entre autres. Puis j’ai écris quelques bouquins.

Travaillais-tu pour un journal en particulier ?

Non, j’étais freelance. Je plaçais mes papiers dans “VSD“, “Le Quotidien de Paris“, RTL, “Le Matin“, etc.

Tes bouquins, celui sur Bokassa par exemple, c’était une commande ?

Non, pas du tout. j’ai eu l’opportunité de partir en Centrafrique avec un cameraman, après le massacre de plusieurs étudiants. Ça a failli mal se terminer car Bokassa m’a même condamné à mort. Je m’en suis sorti limite. J’en ai fait un autre avec Haroun Tazieff aussi, qui était un ami. J’ai également travaillé sur un bouquin de Borniche, puis j’ai été un des nègres de Paul-Loup Sulitzer… Bref, je n’ai pas arrêté !

Et comment arrive la cuisine dans ta vie ?

Par ma grand-mère ! C’est elle qui m’a transmis cette passion. Mon grand-père, ébéniste, m’avait construit un petit banc pour que j’arrive à la hauteur du four ! De là, je pouvais voir tout ce qui s’y passait !Dans ma famille, on recevait souvent du monde, on restait des heures à table…

J’ai aussi été marié à la fille du grand chef, Raymond Oliver, un des ambassadeurs de la cuisine française dans le monde. Bref, mes liens avec la cuisine sont nombreux et remontent loin !

J’ai fait des bouquins sur la cuisine, des rubriques, j’ai été responsable du “Gault et Millau“ pour le sud de la France. Sans oublier une émission de radio que je co-anime toujours sur “France Bleu Provence“. Parallèlement, je suis rédac chef d’un magazine de voyage, je rentre d’Afrique du Sud et je vais repartir en Laponie. Je n’arrête pas je te dis, j’ai toujours un truc sur le feu ! (rires) Et j’espère continuer encore longtemps…

C’est tout le mal qu’on peut te souhaiter !

Janvier 2010, propos recueillis par C. Queyrel.

(Toute reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation)

(Toutes les photos : archives Endlesslines)

|

|