| |

|

|

Jean-Pierre Collinet :

interview exclusive 2019

CONTINUED FROM PART

2

Le Jardin des Glisses (1991-2017)

Le 13 juillet 1991, le park est inauguré et Tony Magnusson, Danny Way sont là avec d’autres pour le skater. Comment étaient-ils au courant ?

C’est toujours Nano Dubout qui l’avait fait savoir.

Moi, le jour de l’inauguration, je me sens un peu mis à l’écart.

Personne ne savait qui j’étais à part mes proches et j’ai vécu ça en spectateur. Je n’ai pas participé à l’inauguration avec les officiels.

Paradoxalement, je vis cette période de manière très douloureuse sur le plan personnel… Trente ans plus tard, j’ai un boulot, je ne peux pas en parler mais c’est encore vif. Je venais d’avoir mon diplôme d’architecte, 3 jours avant l’inauguration du skatepark et je suis célibataire le lendemain de l’inauguration !

J’ai vécu des moments assez difficiles…

Je me retrouve du jour au lendemain à dormir sous une table à dessin ! C’était rude.

Dominique Baconnier m’a beaucoup aidé dans ces moments. Je suis retourné à Nantes quelques temps, chez mes parents qui ont accepté de me récupérer. J’ai remonté la pente et puis je suis redescendu dans le sud.

T’avais gardé un logement à Marseille ?

Non, plus d’appart, plus de bagnole… Dominique m’a encore accueilli chez lui à Aix-en-Provence et il m’a aidé à sortir de l’impasse. Je peux dire aujourd’hui qu’il m’a sauvé. J’ai bossé avec lui dans son magasin Yellow Stone à Aix. J’ai refait surface en skatant son bowl et en me reconnectant avec ce que j’aimais.

Professionnellement, je n’ai pas trouvé ma place ni dans le milieu de l’architecture, ni dans celui des décideurs politiques…

Les politiques sont un des rouages de l’industrie des skateparks…

J’avais déjà vu ça lors de l’inauguration de Valmante. Le maire de secteur, Guy Tessier, était passé à côté de moi sans un mot. Les politiques arrivent à la fin, s’ils estiment qu’ils peuvent capitaliser le succès de l’opération.

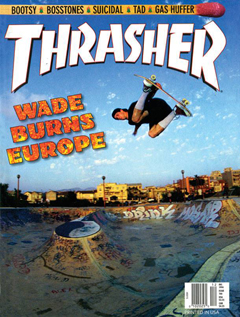

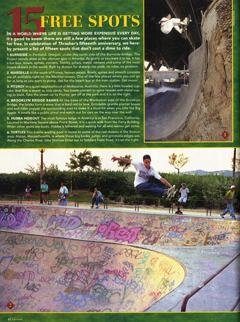

En 1991, avais-tu conscience qu’il y avait un mouvement de réhabilitation des courbes et des skateparks ? Si on regarde Thrasher par exemple, on s’aperçoit qu’à partir de 90, le skatepark en béton commence à sortir de l’oubli… On voit réapparaître une rubrique en 1991 “Skatepark List“ qui répertorie les anciens et les nouveaux skatepark en activité aux États-Unis comme Stone Edge. Ou encore les backyard pools de Kelly Belmar et Chicken…

Tu sais, je me méfie de la perception biaisée de la réalité via les magazines. On a l’impression que ça marche très fort ailleurs et en fait, ça peut être un leurre. Comme en politique, un homme peut avoir l’impression d’être écouté, pris en considération alors qu’il évolue dans une petite sphère, une cour qui le suit où qu’il aille. Dans le skate, la pratique dans les skateparks ne concernait quand même pas grand monde, c’était une niche.

En 1979, les deux meilleurs parks souvent cités sont Cherry Hill et Surf’N’Turf. À Turf par exemple, il y avait un célèbre trèfle skaté jusqu’au milieu des ‘90s… L’as-tu étudié lorsque tu as conçu celui de Marseille ?

Oui, Turf est très impressionnant. Tu vois que le revêtement était bon, les courbes parfaites. Mais pour moi, la majorité des parks des années 70 souffraient souvent du même défaut : la pente. Quarante ans après, je vois encore des parks construits en faisant cette bêtise-là. C’est une ineptie, on présume que la pente va produire la vitesse et on ajoute des obstacles très hauts sans tenir compte de la moyenne des pratiquants qui est assez basse.

Au Prado, à l’inverse, j’ai pris en compte la vitesse que le skateur peut produire quelque soit son niveau. C’est de là qu’il faut partir, de ce niveau moyen assez bas pour donner des formes qui permettent de progresser pour tous, débutants comme experts. J’ai considéré qu’il fallait commencer dans des courbes de type mini-rampe d’1 m 70 avec le spine pour aller ensuite vers le clover. C’est graduel et c’est ce qui permet de pouvoir toujours améliorer ta pratique.

Justement pour le spine, qu’elle a été ton inspiration ? Les connexions entre plusieurs rampes comme au Richmond Skate Ranch de Kevin Harris ?

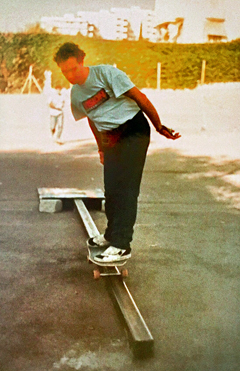

Non. C’est sur un contest organisé par Maurice Gaymard que je pense à cette forme. Je lui avais dit d’installer un tube carré standard de 10 x 10 cm de coté sur 6,5 m de longueur. On avait fixé un petit plan incliné à l’extrémité pour monter dessus et faire des grinds sur toute la longueur. C’est comme ça que m’est venue l’idée !

Comment modélises-tu la raquette ? Comment choisis-tu son inclinaison ?

Je fais un angle assez progressif en essayant de penser au maximum de combinaisons possibles. C’est comme ça que j’élabore toutes les formes, en essayant de projeter un panel le plus large possible de tricks à y faire.

Dans la réalisation de cette partie, il y a d’ailleurs un problème de cassure entre le haut de la raquette et la liaison avec le spine. J’avais dessiné une courbe sur les plans, mais ils ont réalisé un angle qui assez marqué… Ça fait partie des petites choses que je n’ai pas maîtrisé durant le chantier.

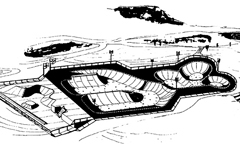

L’entreprise Gagneraud chargée des travaux avait choisi des techniques de construction assez originales. Le skatepark est construit hors-sol, sur des murs en moellons. Peux-tu nous décrire en quelques mots cette technique que je n’ai jamais vu ailleurs ?

Je vais te livrer un secret dont personne n’a conscience, puisqu’il demeure imperceptible et indétectable par le spectateur comme pour le pratiquant.

D’abord, il y a eu un BET (Bureau d’Études Techniques) béton, ce qui signifie qu’un bureau d’étude a dessiné des plans béton et a rédigé un document avec des clauses techniques particulières à cet ouvrage. Le système de construction choisi pour le skatepark du Prado est en effet différent de ce qui se fait habituellement et j’en suis assez fier : il est construit comme un vrai bâtiment. C’est la clef pour comprendre ce qui fait sa spécificité structurale.

Concrètement, il y a eu plusieurs phases. D’abord un terrassement, puis un radier (une dalle porteuse de béton armé à même le sol, qui sert d’assise stable), des fondations périphériques, un dallage et des murs porteurs en blocs à bancher (creux pour être armés et y couler le béton) posés sur les fondations périphériques et intérieures.

Dans cette partie, il y a bien sûr des chaînages horizontaux et verticaux sur lesquels ont été soudés le coping. Celui-ci était d’une seul pièce, entrecoupé pour les joints de dilatations à des points précis, il a été fixé sur les murs porteurs de la structure du “bâtiment”. Le coping n’était donc pas un élément de décor comme on le voit souvent aujourd’hui, où il est simplement maintenu par des pattes coulées dans le béton. En 2017, la réhabilitation a fait de nouveaux choix de construction. Ils sont différents et à mon avis non pertinents, ce qui entraînera à terme des pathologies invalidantes…

Le secret du système de construction mis en œuvre en 1990, c’est que les murs étaient également les supports des courbes en béton fibrées. Il y avait des gabarits en acier soudés qui servaient de guide à la forme béton projeté. Ce n’était donc pas une coque coulée sur un terrassement utilisé en fond de forme, et qui flotte sur un sol dont on ne connaît pas la nature…

Il faut se représenter que le Prado était comme un bâtiment… sans toiture. J’ai conscience que cela peut paraître technique, et que c’est invisible pour tout un chacun…

J’ai l’impression de voir le squelette du park, par radiographie !

Oui, il existe effectivement une structure extrêmement rigide sous nos pieds, un cadre sur lequel tout vient s’appuyer. Ça fait une différence avec 95% des skateparks qui ne sont que des formes coulées sur un fond mou, ce qui ne garanti pas la stabilité de niveau que je recherchais absolument. Je reviens toujours à ce point crucial : je désirais avoir un niveau horizontal parfait, au même titre qu’un cyclotron, un accélérateur de particule. J’ai toujours considéré que le 1er principe de thermodynamique doit s’appliquer aux skateparks, c’est-à-dire un échange sans déperdition entre l’énergie cinétique et l’énergie potentielle. Mon credo c’est qu’un accélérateur de particule ne peut pas souffrir du moindre défaut de planéité et de courbe ! C’est pour cela aussi que le drainage périphérique, l’étanchéité et la pose d’évacuation des eaux pluviales avaient été particulièrement soignés afin d’empêcher les effets de dessiccation et d’instabilité des sols.

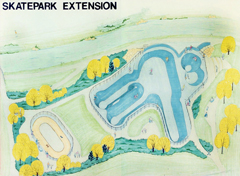

Dans une interview tu parles d’une rencontre avec des écossais qui travaillaient à l’extension du park de Levingston et dont l’approche avait des points communs avec toi. Avez-vous échangé sur ces points ?

En fait, ils se baladaient dans toute l’Europe pour voir ce qui se faisait. Je les rencontre à Valmante au moment où ils commencent à travailler sur leur projet d’extension. On a pas mal discuté de la conception des skateparks conçus sur le modèle des années 70 et leurs évolutions possibles en 90.

Ils avaient eux aussi, le souci de concevoir un espace qui serait accessible à tous les niveaux ?

Oui, le skatepark de Levingston qui datait de 1980 possédait un bowl avec une margelle et ils souhaitaient introduire la notion de flow pour leur nouvelle tranche de travaux. Tout ça était dans l’air du temps, de l’Écosse à Marseille.

On avait envie de réaliser une synthèse entre les modèles des années 70 en forme de vagues - avec leur erreur de conception en pente - et une nouvelle approche qui prenait en compte la conservation de l’énergie par le skateur. Dans un skatepark, le mouvement sur une courbe doit être pensé en terme de dynamique. Il doit tendre vers un mouvement perpétuel, première loi de thermodynamique. C’est le plat qui est le plus important car la gravitation vous attire et crée l’énergie. On peut faire l’expérience avec une bille dans le bowl, elle continue à tourner en conservant de l’énergie.

C’est effectivement l’inverse du modèle de Carlsbad qui est conçu au milieu des années 70 comme un ensemble zones avec des pistes en pentes plus où moins prononcées selon le niveau des pratiquants…

Oui, c’est une conception obsolète que je vois pourtant encore dans certains parks récents. J’ai parfois l’impression que certains designers parlent plus d’intégration dans le paysage ou de sociologie que de physique et d’énergie cinétique. C’est pourtant le cœur d’un projet ! Ces lois physiques régissent tout…

Que penses-tu des extensions qui sont ajoutées aux Prado pour les contests ?

Pour moi, elles n’apportent pas grand-chose. Je suis toujours étonné lorsqu’on me dit qu’elles apportent de la vitesse… alors qu’elles servent surtout à mettre en valeur un trick et un skater ! C’est une conception finalement assez élitiste par rapport au programme du Prado qui était d’être accessible à tous, quelle que soit sa pratique ou son niveau.

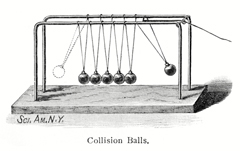

Dans un skatepark, le mouvement perpétuel se crée à partir d’objets qui n’ont pas de moteur ! Il faut donc concevoir des formes qui permettent de conserver l’énergie tout le temps, à partir de n’importe quel point où tu te trouves. Je prends toujours l’exemple du Pendule de Newton à 5 billes. Lorsqu’on lâche une bille depuis une certaine hauteur, elle vient heurter les billes du milieu, le plat, puis la boule à l’extrémité va être projetée à la hauteur initiale de la première que tu avais lancée et le mécanisme continuera de nombreuses fois ! Il y a un retour de l’énergie. ce modèle théorique est là pour comprendre Marseille et la manière dont les courbes se répondent en vis à vis.

Les extensions viennent perturber ce modèle.

Au Prado, j’avais considéré que la hauteur maximale de l’extension devait être de 30 cm. J’ai positionné cette extension en face du spine pour permettre de passer au-dessus avec plus de vitesse et faire d’autres tricks. Au-delà de cette hauteur, c’est un peu une hérésie…

As-tu conscience que cette attention portée aux formes n’est pas très visible au premier coup d’œil ? On peut la sentir en skatant mais elle n’est pas ostentatoire comme une extension…

Certains pensent encore que j’ai pondu le skatepark en une soirée, sur le coin d’une nappe de table ! (rires) Le résultat peut paraître évident, pourtant c’est un gros travail. Regarde le logo de Canal +. La plupart des gens ne voient pas que la typographie est dessinée au millimètre près, avec d’infimes variations qui permettent de produire une sensation unique, une très légère vibration visuelle.

On pourrait voir Le Prado comme le résultat d’un long travail de macération de formes des skateparks des années 70 qui va aboutir à la création des flow parks…

Trente ans plus tard, je vois encore des parks qui souffrent de la comparaison avec Marseille car, par manque d’humilité ou de connaissances, ils ne prennent pas en compte les acquis. En voulant faire table rase du passé, on retombe facilement dans des erreurs déjà commises…

Je vais poser une question que j’ai postée récemment sur les réseaux sociaux. Est-ce que l’art de la Renaissance est un ”parasitisme” par rapport à l’art romain qui dérive lui-même de l’art grec ? Qu’ont-ils compris de représentations qui dataient de plusieurs siècles ?

Vaste question… En tout cas, ils ont été sensiblement touchés et imprégnés par leurs prédécesseurs.

Oui, tout comme c’est probablement l’immense plaisir et la sensation procurés par la découverte skate qui m’ont toujours guidé. Je n’ai jamais oublié ça. J’aime le skate ! (rires) Mes premiers curves dans le bowl d’Antibes sont une révélation. Mon travail a été de revenir là-dessus, essayer de mieux le comprendre et de le transcrire dans des formes.

En retour, je peux te dire que la sensation de skater Marseille a été unique pour beaucoup. C’est très rare de rouler un park où on n’a pas l’impression de subir les formes, d’être limité par elles.

Je vois bien la différence car je skate encore beaucoup de parks dans la région nantaise. Je suis toujours en déplacement dans mon travail et dès que j’ai 5 minutes, j’essaye de skater. Généralement, je suis déçu car les parks sont rarement structurés pour permettre d’avoir des rythmes différents. C’est important pour progresser et pour ne pas tomber dans la monotonie du même run rébarbatif. Malheureusement beaucoup de parks mal conçus s’avèrent à l’usage plus adaptés pour la trottinette que pour le skate ! C’est sûr que c’est plus facile de pousser lorsque ça n’avance pas, avec tes 2 mains sur le guidon ! Mais c’est une régression…

Comment savais-tu ce qui allait marcher lorsque tu étais avec ton crayon devant la feuille blanche ?

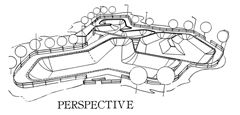

Je dessinais, je découpais le papier et je collais des morceaux pour essayer des formes de modules. C’est comme ça que j’avançais ! J’ai fait le skatepark en papier en assemblant des formes sur un fond de carton. Ça me permettait de voir tout de suite les effets de ce que je projetais. C’était très concret.

Effectivement, les concepteurs de parks ne bossent pas comme ça aujourd’hui !

(rires) Et pour la partie pratique, je m’appuyais beaucoup sur les retours que me faisait Éric Stuppa. C’était mon testeur n°1 ! J’avais construit un module amovible que je collais dans le ditch du Prado, c’est directement lui qui m’a servi à calculer et à dessiner le hip dans la partie spine du Bowl du Prado ! C’était empirique, le résultat d’allers-retours incessants entre ce que je projetais et ce qui marchait réellement sur le terrain.

Quelle est la partie du park que tu modifierais, si tu le pouvais aujourd’hui ?

La grande partie du trèfle. J’avais beaucoup de contraintes de surface. Dès sa conception, je savais que ça ne serait pas la meilleure partie. Je ne voulais pas faire le rayon d’une big rampe et prendre la responsabilité de lâcher les enfants là-dedans. Le trèfle était un compromis juste acceptable pour un petit niveau de pratique. Aujourd’hui, après la rénovation du skatepark en 2017 et le changement du bump central, c’est devenu inutilisable, pénible et moins praticable qu’à l’origine.

Au moment de la reconstruction du Combi pool, Salba parlait de la petite partie du combi. Pour lui, la clé de la réussite du combi est dans cette zone qui fonctionne comme un aiguillage, connecte les 2 autres, permet les transferts, les changements de directions et de vitesse. J’ai souvent skaté le trèfle de Marseille en pensant à ça… Comment avais-tu élaboré ce bump qui connecte les bowls ?

Le secret, c’est que j’avais calculé que la pelleteuse puisse passer dans cette partie et on a vraiment pu s’appliquer à respecter scrupuleusement les cotes du plan. Je doute qu’il ait été refait dans ces conditions originelles.

Ça ne tient pas à grand-chose !

Le diable est dans les détails… Le hip aussi a été modifié, légèrement, mais ça a pourtant eu un effet. Je ne vois pas le bénéfice de ces changements. Je n’ai pas pris part à cette rénovation et je ne veux pas faire état d’un quelconque ressentiment personnel, mais je pense que d’un point de vue d’intérêt général, le skatepark fonctionne moins bien.

Le projet du Parc Chanot

En quelle année travailles-tu sur le projet du Parc Chanot sur le Boulevard Michelet ?

En même temps que le Prado, au tout début des années 90. Pour mon diplôme d’architecture, je ne me suis pas focalisé sur ce skatepark qui allait être inauguré car je voulais parler des skateparks de manière plus globale. J’ai travaillé sur ce projet du Parc Chanot en essayant d’expérimenter de nouvelles choses par rapport à ce que j’avais déjà fait. C’était très inspirant de m’investir dans ce nouveau projet car j’avais l’impression qu’il ouvrait d’autres perspectives. Cela n’a pas été fait, ce n’était pas le moment, c’était trop tôt.

Cette conception intègre des formes qu’on ne rencontre pas au Prado, avec des angles et des arêtes beaucoup plus prononcés. Comment en étais-tu arrivé à cette évolution ?

C’était un autre programme, moins orienté courbes et bowl qu’au Prado mais je dirais qu’il est encore plus élaboré. J’ai commencé à développer des bowls selon un schéma en forme de tripode ce qui était assez novateur pour l’époque. J’ai vu un skatepark sur ce même modèle à Château-d’Olonne sur la commune des Sables-d’Olonne et ça marche très bien. Cela me confirme que j’étais sur une très bonne piste.

Pourquoi vas-tu vers ce type de formes ?

Parce que je préfère skater les hips que la vert ! Personnellement, je suis sujet au vertige et je ne sens pas très à l’aise avec la hauteur, je ne peux plus être sur une plateforme de rampe de 3 m par exemple. J’ai donc travaillé à partir des formes plus petites qui permettent de prendre du plaisir en faisant des airs sur des petites hauteurs.

Tu n’avais pas fait de bumps ?

Non, si tu conçois bien les hips, tu n’as pas besoin de bumps ou volcanos pour te relancer.

As-tu présenté ce projet à la municipalité ?

Non, jamais. Il est resté dans les cartons. M. Bénéfice était très content de Valmante et du Prado, pour lui Marseille était suffisamment équipé en skatepark, c’était fini, bouclé.

Il faut se remettre en mémoire que très peu de villes construisaient ce type d’équipement à ce moment-là, ni en France ni ailleurs.

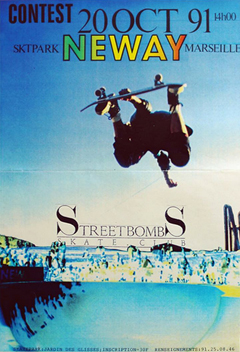

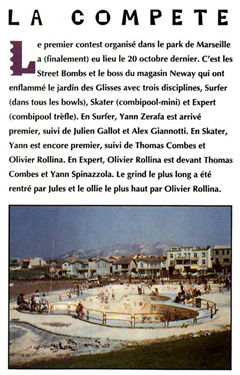

De notre côté avec les Street Bombs on a organisé la première compétition de Bowl au Prado en 1991, avec Haribo comme sponsor.

Il a fallu attendre les Bowlriders de Quiksilver pour que ça redécolle vraiment à partir de 1999.

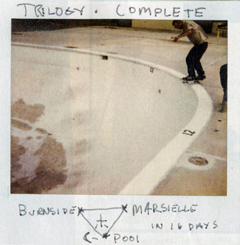

C’est de l’étranger que tout est revenu… par exemple, je pense avoir rencontré le concepteur du park de Bondi Beach en Australie sur les bords du bowl du Prado dans les premières années. Je pense qu’il avait fait partie des gens qui ont dormi dans les fourrés et dans les bowls dans les années 90’s, la nuit. On les trouvait le matin, hagards…

Il avait étudié attentivement le park pendant quinze jours et je suis sûr qu’il en a forcément tiré des enseignements.

Chad Ford dit du Prado qu’il a ouvert la voie aux flow parks !

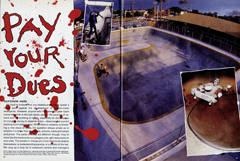

Ça ne m‘étonne pas. Phelps et Thrasher ont aussi beaucoup fait pour la renommé internationale de Marseille dans les années 90.

Comment regardais-tu ce qui se faisait à Burnside ? Est-ce que tu as suivi ces développements ?

Je lisais les magazines mais comme je l’ai dit, le commencement de la conception du Prado, c’est 1989.

Skates-tu certains DIY dans la région nantaise ?

Oui, j’ai ai un en bas de chez moi, mais on a été jeté dehors, du fait d’un “urbaniste” peu enclin à ce genre d’approche…

Lorsqu’ils construisent la copie du Prado en miroir à Lugano en Suisse, est-ce qu’on te contacte ? Est-ce qu’on te demande ton accord ?

Non, jamais. Même pas un petit hommage, je pense que le skatepark du Havre est fortement inspiré du Prado aussi.

Et Vans pour la réplique à Huntington Beach ?

Non, ils font leur business avec l’image du skatepark de Marseille, mais ils ne cherchent pas du tout à savoir qui est l’auteur. Mais c’est cool car dans la présentation, ils y font référence.

Dans les années 70, les concepteurs de skatepark étaient interviewés dans Skateboarder Magazine. Ils étaient reconnus comme des auteurs…

Je suis passé à côté de cette reconnaissance ! (rires) Il n’y a que les gens de Quiksilver qui ont eu un lien direct avec moi. Mais ce n’est pas grave, je fais toujours du skate, le plaisir est intact et j’ai vécu tellement de choses là-dedans que je ne veux pas nourrir de regrets…

D’ailleurs, comment était ta dernière session ?

C’était avec toi à Carry-le-Rouet dans ce superbe nouveau skatepark et on s’est marré comme des gosses ! (rires)

Propos recueillis par Claude Queyrel, juillet 2019.

(Toute reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation)

Pour poursuivre la lecture, vous pouvez consulter des photos et des documents dans les albums facebook suivants :

Bowl de Valmante

Skatepark du Prado

|

|