| |

|

|

Gérard Almuzara :

interview exclusive 2021

CONTINUED FROM PART 2

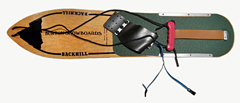

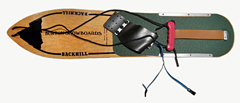

Snurf

As-tu le souvenir de la première fois où tu vois un surf des neiges ?

Oui, c’est Rémi Backès qui avait acheté un Winterstick à Biarritz. Il était monté à Courchevel pour l’essayer. De la station, il m’avait envoyé les plans d’une paire de dérives qu’il voulait ajouter sur sa planche. Je les ai faites selon ses cotes, mais j’en ai également fait un autre jeu que je pensais être plus performant… et c’est celui-là qui marchait le mieux ! Plus tard, je suis allé le rejoindre et j’ai commencé à en faire.

Te rappelles-tu l’article dans Skate France International en 1978 avec Xavier Lannes qui essayait un Skiboard avec 2 sabots fixés sur les trucks ?

Ça ne me dit rien…

Quelles sont les premières planches qui te font rêver ? Des Sims, Weber, Burton, Flite dont on voyait les pubs dans les magazines américains ?

Non, je n’étais pas branché magazines…

Quelle a été ta première planche ?

Je suis allé acheter une Burton avec la ficelle fixée sur le nose chez Chattanooga avant de partir rejoindre Rémi à Courchevel.

Avais-tu essayé des swallowtail pour la poudreuse ?

Non, j’avais re-shapé le tail de ma Burton qui était carré parce que je ne le trouvais pas à mon goût. Je voulais un round tail car on avait plutôt envie de passer partout, comme les skateurs ! On avait envie d’aller aussi sur les pistes. À partir de ces essais, l’idée a germé de faire nos propres surfs…

C’était en quelle année ?

Au début des années 80, je ne me rappelle plus de l’année précisément. Je pense que notre première série, Loc 1 date de 1983, elle était conçue principalement pour la location et l’initiation.

Comment vous êtes-vous lancé dans la fabrication des premières planches ? Peux-tu nous les décrire ?

Les premiers essais ont été un fiasco ! Patrice et Rémi étaient partis en moto pour les essayer à Tignes et je crois qu’ils n’ont pas réussi à faire 3 virages ! (rires) C’était une catastrophe ! J’avais fait les surfs en lamellé-collé, comme mes skates, et j’avais ajouté une couche de fibre de verre. Malheureusement, ils étaient trop fragiles. On a donc ajouté plus de fibres de verre et moins de bois pour les suivants…

Utilisais-tu des presses comme pour la fabrication des skates ?

Non. Je faisais d’abord le prototype en bois, ensuite je faisais un moule de plâtre autour du bois. Je laissais sécher, je retirais le prototype en bois et je commençais à disposer les matériaux du surf dans le moule : le noyau bois, le polyéthylène que l’on coulaient dans la fibre de verre et la résine et le tissu imprimé pour la déco. On laissait prendre la résine une nuit et le lendemain on cassait le moule en plâtre pour voir ce que ça avait donné. Il nous fallait une journée pour faire une planche. Une fois demoulé, on vissait les 2 dérives latérales et les fixations.

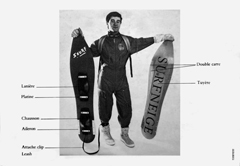

Quel système de fixation aviez-vous bricolé ?

Au départ, on avait copié le système de Burton avec une plaque de caoutchouc sur le dessus du pied et une sangle à l’arrière pour éviter que le pied ne sorte. Petit à petit, on a bricolé des chaussons de ski nautique avec des attaches de ski… Puis les fixations et les bottes Bataille sont apparues ce qui a été un net progrès avant l'arrivée du système Emery pour les bottes rigides.

Vos premiers surfs avaient-ils encore des ailerons ?

Oui, sur la première série. On a introduit les carres et les channels sur les suivantes.

Quand commencez-vous à développer les channels sur la semelle ?

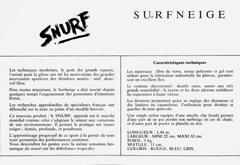

Très rapidement. C’est Rémi Backès qui avait déposé son système Triplan 3D à l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle). Le shape général avait un nose large pour une bonne flotabilité en poudreuse et la semelle était en 3D. Ça donnait une stabilité directionnelle qui permettait de tourner un peu comme un skate. Malheureusement, c’était très difficile à construire en production industrielle.

Quelles difficultés cela représentait-il ?

Sur nos premiers essais, la partie centrale était beaucoup trop rigide. Il a fallu qu’on allonge les planches, qu’on fasse une courbe avec des ondulations longitudinales… Le polyéthylène collait très difficilement sur la surface qui n’était pas plane. La structure se délaminait… L’idée était sûrement bonne, mais on n’avait pas les moyens techniques de la développer. Avec le triplan, on s’est embarqué dans quelque chose qui était trop compliqué à mener au bout. Ce fut un piège. Si on avait fait une semelle plate comme tout le monde, ça aurait été plus simple, il n’y aurait eu à s’occuper que des lignes de cotes…

Quelles difficultés particulières cela représentait-il de coller une semelle sur un support qui n’était pas plat ?

La difficulté était de mettre la semelle en forme avant de la coller. Avec une semelle plate, ce problème n’existe pas.

Comment introduisez-vous des carres ? Est-ce sur le modèle Fusion en 1986 ?

Oui c’est ça. Le proto Fusion a été shapé par mon frère. Elle ne marchait pas bien car il y a eu un problème à la fabrication : les surfs sont sortis avec 13 mm de cambre alors qu’il en fallait 7…

Utilisiez-vous du frêne ou de l’érable pour les surfs ?

Du frêne et du contreplaqué marine de 5 mm.

Où alliez-vous tester vos planches ? Dans les Pyrénées ou les Alpes ?

Rémi était barman à Courchevel, ce qui nous faisait un point d’attache. La station avait des “œufs” comme télécabines ce qui était bien pratique pour monter sur les pistes car à cette époque, il ne faut pas oublier que les téléskis étaient interdits aux surfs ! Dans les “œufs”, on mettait nos surfs avec les monoskis et ils nous laissaient monter… Sur les télésièges avec le surf aux pieds, c’était niet !

En 1983 la marque Surf est déposée par Rémi Backès ?

Oui. Il dépose les noms Snurf et Surfneige et le brevet d’invention Triplan qui sera étudié et accordé en 1984.

Qui faisait quoi dans la société ? Quelle était la distribution des rôles de chacun ?

Rémi faisait toute la partie commerciale, Patrice s’occupait de la gestion et moi je travaillais avec l’aide de Patrice sur la fabrication. Stéphane Vilpoux et Bertand Châtelier avaient aussi pris un petit pourcentage dans la société Snurf. Plus tard Philippe Maurel nous a aussi rejoint.

Qui trouve le nom Snurf ?

C’est Rémi. C’était la contraction de snow et de surf.

Est-ce que c’était un clin d’œil au “Snurfer“ inventé dans les années 60 aux États-Unis?

Non, je ne crois pas.

Combien de protos faites-vous avant de vous lancer dans la première série ?

Les 3 premiers ont vite cassés puis on est passé à la fabrication avec les moules. Je dirais qu’on a fait 4 ou 5 roundtails avant de trouver les bons dosages de fibres et de bois.

Faisiez-vous la première production pendant l’été pour être prêts l’hiver ?

C’est ça. On avait réuni le peu d’argent qu’on avait pour faire un moule et on était allé voir un industriel qui faisait du pressage de polyester. C’était la partie la plus onéreuse. On était assez inconscients car on se lançait vraiment dans l’inconnu sur un marché qui n’existait quasiment pas en France à ce moment-là… Rapidement notre moule a cassé, mais malgré tout, nous avons pu sortir environ 120 planches.

As-tu pris un atelier pour la fabrication des Snurf ?

Non, j’avais fait le moule dans mon coin et on avait soustraité toute la fabrication. Pendant toutes ces années Snurf, je faisais aussi tourner mon atelier de restauration de meubles car nous n’avons jamais vraiment gagné d’argent avec les surfs…

Est-ce que vous sous-traitiez la fabrication des fixations ?

Oui. Cette partie n’était pas compliquée. Nous étions allé chez Baudon, une entreprise spécialisée dans les caoutchouc et les plastiques pour acheter un emporte-pièce. On faisait faire les pièces et nous les montions sur les surfs…

Comment faites-vous avec la production avec les channels ?

Là, je m’y suis collé. On est passé des surfs qui avaient encore des petites dérives, aux channels. J’ai passé presque une année à essayer de les mettre au point. J’ai fait beaucoup de protos mais les surfs étaient trop directionnels sur les déclenchements de virages. Finalement, je suis revenu à une conception plus simple, sans channels, avec une semelle plate et des carres qui marchait très bien. Mais à la production, notre dernière série qui a eu de gros problèmes de délaminage. Les gens nous retournaient leurs surfs ! Nous nous sommes loupé sur ce modèle et nous avons arrêté. Nous n’avions plus d’énergie… et plus de trésorerie !

Aviez-vous essayé de vous approcher des marques de ski ? Look par exemple que vous connaissiez lorsque vous testiez les trucks ?

Oui, nous avions eu une entrevue avec Jean Beyl, l’inventeur de la fixation Look et le patron de la marque qu’on connaissait de la période skate. Il nous avait dissuadé de continuer dans la conception triplan et il voyait l’avenir dans les lignes de cotes. Ce monsieur avait tout compris…

Est-ce le modèle One Sixty de Hot qui pose ces nouvelles bases de fabrication ?

Oui. Pour moi, ça a été la première planche qui a vraiment marché partout ! La première fois qu’on les a vu, ça a été pour la compétition du 1er Derby à Serre-Chevalier. Jusqu’alors, nos planches rivalisaient avec celles des autres marques, mais avec le One Sixty, on était dépassé ! Les gars sautaient dans tous les sens, coupaient les virages sur leurs planches plates, c’était un choc ! J’ai pris un gros coup au moral ce jour-là…

Te considères-tu comme un des premiers fabriquant français de snowsurf ?

Je pense que nous avons fait la première série de protos. Lorsque nous avons participé au SIG, le salon professionnel des sports d’hiver à Grenoble, nous étions les seuls représentants du surf des neiges. Serge Dupraz qui fera la One Sixty chez Hot snowboards plus tard, avait été un des rares à nous acheter une planche !

Dans les premières années 80, le snowboard démarre en France. Les frères Sarran créent SEAM, Kafi (Philippe Lugrin) fait Swell Panik, etc.

Oui, nous étions des pionniers. Je crois que les Sarran ont fait des essais à peu près en même temps que nous.

Comment se situait Snurf par rapport à eux ?

En fait, chacun ignorait ce que faisait les autres. Nous étions dans les Alpes, les frères Sarran dans les Pyrénées mais on ne se connaissait pas. C’est Rémi Backès qui l’a découvert en allant dans les Pyrénées démarcher dans les stations pour vendre nos surfs. Au début, je ne pense pas qu’ils aient eu une production quasi industrielle comme la nôtre avec le moule.

Qui faisait parti du team Snurf ?

On début nous étions 3 avec Patrice et Rémi, puis il y a eu Philippe Maurel, Jean-Christophe Robert, Stéphane Vilpoux, etc. Mais ce n’était pas un team très formel. Ils avaient aussi parfois des modèles personnels.

Venaient-ils tous du skate ?

Tous les potes avec qui nous skations ont voulu essayer. Il y a eu un gros engouement ! Faut dire que les sensations en poudreuse étaient incroyables… C’était magique. Tout le monde a senti que l’engin avait un énorme potentiel !

Penses-tu que cette image de skateurs vous ai nui pour vous imposer dans le milieu du snowboard ?

Non, je ne crois pas. Par contre je me rappelle qu’Henri Authier, le champion de ski acrobatique m’avait dit « Arrête de vouloir en fabriquer ! Monte dessus et devient champion de France ! ». J’aurais peut-être dû l’écouter…

Que vous a-t-il manqué pour vous imposer sur ce marché ? Des investisseurs ?

Je pense que si on avait pu mettre au point le procédé trilplan, on aurait eu un coup à jouer car c’était vraiment originall. Mais on a échoué. Sans maîtriser cette innovation, on ne pouvait pas se battre contre les gros qui faisaient des planches beaucoup moins chères…

Faites-vous des gros salon pour vous faire connaître ?

Nous sommes allé 3 fois à Grenoble pour le SIG.

Vous faites quelques videos de snowboard dont une intitulée “Mad skaters“. Qui s’occupait des vidéos chez Snurf ?

Ce n’était pas mon domaine, je n’y connaissais rien et je n’y participais pas. C’est Laurent Chapus qui réalisait ces videos.

“Frigo Loco” était assez délirante. On y voyait ton frère, Rémi Backès, Joël Boisgontier et Stéphane Vilpoux. La video était-elle diffusé au magasin Chattanooga ?

Sûrement puisque Joël y travaillait… On avait pris Joël dans certaines scènes pour faire raccord avec les scènes filmées avec Stéphane Vilpoux qui était parti à Agen. Joël le remplaçait car il était blond comme Stéphane !

Comment avais-tu connu Laurent Chapus ?

C’était un des jeunes skaters qui traînait au Trocadéro !

Une autre video, “New wave”, avait été tourné sur la dune du Pilat. Aviez-vous conçu une planche spéciale pour le sable ?

Non, c’était exactement les mêmes surfs !

Dans la pratique, quelles étaient les différences entre le sable et la neige ?

La vitesse. Le sable est très abrasif et ça freinait !

Comment diffusiez-vous ces petites videos ? Sur des salons ? Essayiez-vous de les vendre aux télés ?

C’était des petites productions qu’on ne vendaient pas. Laurent Chapus avait accès à des caméras, des tables de montage. Tout était fait de manière artisanale et chacun amenait le savoir-faire de son milieu.

Au plus fort de la vague, quelle était votre production ?

On a fait 3 saison d’hiver avec une production d’une centaine de surfs chaque fois.

En pleine période surf des neiges, montais-tu encore parfois sur une planche de skate ?

Je n’avais plus vraiment le temps pour ça. J’allais quelques fois en skate à mon atelier de la rue Mademoiselle et je passais aussi au Trocadéro…

Ça ne te manquait pas ?

Le problème, c’est qu’entre mon boulot de menuisier et Snurf, j’étais très occupé.

Rampes SNURF - Les Trophées de Paris

Comment reprends-tu pied dans le milieu du skate de la fin des années 80 ?

En rencontrant Max, un jeune skateur qui était maquettiste. Il était venu me voir à l’atelier en me demandant s’il pouvait faire un stage chez moi. Je lui avais donné un exercice de moulage en bois et il s’en était super bien sorti. Comme c’était un travail que j’aurais dû faire moi-même, je lui avais offert la possibilité de fabriquer en retour, ce qu’il désirait. Il a voulu faire un bank et c’est reparti pour moi ! (rires)

Avais-tu suivi l’évolution des rampes dans les années 80 ? La rampe dans la vidéo Animal Chin en 1987 par exemple ?

Non. Tu sais, mon métier c’est la menuiserie. Étant skateur, j’ai adapté tout ça à ma sauce sans vraiment regarder des modèles. Je sais faire des structures avec des membrures, des placages, etc. Une rampe est construite sur le principe de la construction navale traditionnelle, une coque de bateau à l’envers, et personne n’a inventé ça…

Si on revient en arrière après tes premières rampes des années 70, tu n’en n’avais plus réalisé jusqu’à ce bank ?

Non. Je n’avais pas construit de rampe depuis une dizaine d’années…

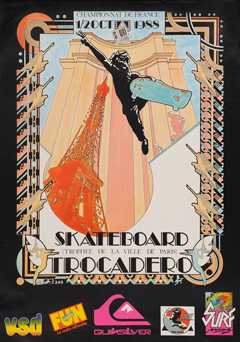

Comment vous lancez dans l’organisation d’événement comme le Xle championnat de France au Trocadéro en 1988. Aviez-vous créé une nouvelle société pour ça ?

Non, c’est la société Snurf qui avait évolué vers la production de vidéos et d’événements. Elle était devenue Snurf Action Production. C’est le père de Laurent Chapus qui connaissait bien le milieu professionnel des sociétés et des entreprises qui nous avait conseillé de diversifier nos activités. Snurf Action a porté à bout de bras le projet de championnat de France au Troca.

Qui en faisait partie ?

Les gars qui étaient dans Snurf, Patrice, Rémi Backès, Laurent Chapus, etc. Il y avait aussi Marc Duclos qui avait organisé les premiers championnats d’Europe de snowboard à Avoriaz.

Vous ne construisez pas de rampe pour ce premier championnat ?

Non, la première année, ils avaient utilisé la grande rampe conçue et réalisée par l’équipe de Bourges. Rémi était bien branché avec la fédération et il s’était beaucoup investi dans ce projet.

De ton côté, tu participes à ces championnats de France et tu gagnes l’épreuve de slalom géant. T’étais-tu entraîné pour ce championnat ?

Moi, je n’avais pas participé à l’organisation mais en revanche je voulais faire l’épreuve de slalom. J’avais donc repris un entraînement au Trocadéro, les matins !

Avec qui étais-tu ?

J’étais tout seul ! (rires)

Quel a été ton sentiment de revenir faire des compétitions au Trocadéro plus de 10 ans plus tard ?

Pendant ces 10 ans, j’ai fait beaucoup de karaté, 8 à 10 h par semaine. J’étais en forme et je me suis lancé un défi personnel. Snurf organisait l’événement et je voulais y participer à ma manière. Je considérais que le challenge d’organiser ce championnat à Paris était beaucoup plus fou que le mien…

Pour le contest, tu le disais, l’énorme rampe de Bourges de 16 m de large avait été transportée et remontée au Troca. Comment était née cette idée un peu folle ?

Il avait fallu construire une énorme estrade pour poser ce monstre ! Après le contest du week-end, l’estrade devait partir à Strasbourg pour un événement le lundi soir ! Le lundi matin on n’avait toujours pas fini le démontage… On avait travaillé toute la nuit avec une équipe d’une trentaine de gars, ma mère était venue nous faire un énorme couscous sur place… C’était un truc de fou ! (rires)

Avais-tu échangé avec Nicolas Malinowski sur la conception des rampes ?

Ça c’était très bien passé avec Nicolas, je l’avais vu le deuxième jour je crois. Moi, avec ma formation de menuisier, je n’aurais pas tout à fait construit la rampe comme eux. Ils s’en sortaient très bien avec leurs moyens – des scies sauteuses – qui étaient forcément un peu limités par rapport à ce que peuvent faire des professionnels de la construction en bois. Certaines parties étaient un peu fragiles… Je me souviens d’un moment où il y a eu un peu trop de monde sur l’une des plateformes très large et elle a commencé à céder ! On a vite fait descendre les gens et après, on a filtré et réduit le nombre de personnes… C’était une très belle rampe, mais elle était un peu légère en fabrication de mon point de vue.

Étais-tu allé à Bourges pendant les camps voir leurs rampes ?

Non. J’en avais entendu parlé mais je n’y suis jamais allé. D’ailleurs, je ne faisais plus de rampe à ce moment-là. Je pense que leurs rampes auraient pu être conçues pour être montées et démontées beaucoup plus rapidement.

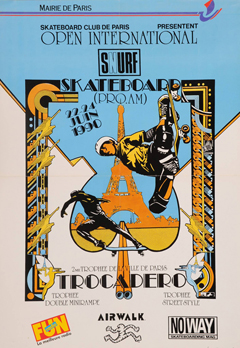

En 1990, le 2e Trophée /Open de Paris est de nouveau organisé au Trocadéro par Snurf avec de gros sponsors. Les rampes et les modules que vous aviez réalisés étaient plus orientés vers les mini-rampes qui étaient à la mode…

Oui, nous les avions conçus comme des pièces de Lego que l’on peut assembler.

Quels sont tes inspirations pour la mini-rampe avec le spine et les différentes hauteurs ?

On avait écouté ce que nous disaient les plus jeunes comme Morgan Bouvant, Ptige, etc. Beaucoup de jeunes skateurs passaient à l’atelier pour nous donner leurs avis et des idées. C’était très fertile. D’autres faisaient du skate tous les jours à Ballard… Bref, ça fusait de tous les côtés et il fallait canaliser tout ça !

Comment aviez-vous eu l’idée du bump sur le côté ?

On voulait pouvoir utiliser la rampe dans sa totalité de différentes manières.

Ça fait quoi de voir Tony Hawk et Lance Mountain skater sur vos installations, “à domicile” au Trocadéro ? Une sorte de consécration ?

C’est surtout le lieu qui a fait la magie de ces contests. On a eu la chance que la mairie de Paris nous fasse confiance et nous laisse à disposition l’endroit pour une semaine… Ça a donné une visibilité exceptionnelle au skate.

En marge de ces rampes, vous organisez encore une épreuve de slalom à une époque où il n’en existe quasiment plus. Pourquoi y teniez-vous ?

C’était peut-être par nostalgie de nos origines… C’est la seule discipline qu’on pratiquait encore et on y était attaché presque sentimentalement ! Même si le slalom ne représentait rien par rapport au street et à la rampe.

Il y avait une délégation de tchèques qui avait fait le voyage. Étais-tu au courant de la scène des slalomeurs en Europe de l’est ?

Oui, j’avais suivi ça. Les suisses, les italiens, les allemands avaient aussi de bonnes scènes. Le slalom est encore vivant aujourd’hui dans les pays de l’Est !

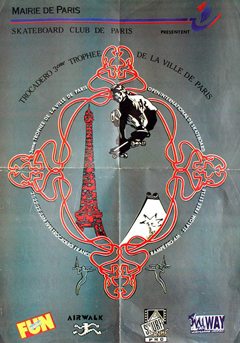

En 1991, c’est la troisième édition du Trophée. Quelles modifications faîtes-vous sur les rampes ?

Aucune. Je crois qu’on avait utilisé le même rayon, avec de la verticale sur la grande rampe. On essayait toujours de se tenir au courant et à l’écoute de ce que voulait les skateurs.

As-tu encore participé à l’épreuve de slalom de 91 ?

Oui. C’était ma dernière. Je m’étais fait bananer… La veille, je finissais encore de monter la rampe, j’étais crevé ! L’après-midi, j’étais sur le Pont D’Iéna, sur la Seine lorsque j’ai entendu dans la sono : « Gérard Almuzara est demandé pour les qualifications du slalom ! » (rires)

Y’avait-il plus de concurrents qu’en 90 ?

Oui, il y avait un beau plateau. J’avais fini 8e dans les qualifications, dernier, donc j’étais tombé direct contre le premier Jani Soderhall. Je n’avais aucune chance ! (rires)

L’édition 91 est un succès. Beaucoup de public, de la presse, des reportages télé, etc. Pourquoi arrêtez-vous les Trophées de Paris ?

Malgré le succès, ça nous coûtait de l’argent et surtout beaucoup de temps et d’énergie pour la préparation. C’était vraiment lourd à porter. Avec la fatigue des années, les équipes commencent toujours à se fissurer… On n’était plus d’accord sur les chemins à prendre donc on s’est séparé.

Une fois le contest fini, qu’aviez-vous fait de ces rampes ?

Elles sont parties au club de Ballard. C’était quasiment de la perte sèche pour nous…

N’aviez-vous jamais pensé à l’opportunité de faire un skatepark indoor ?

Si, c’était ça l’idée, mais on faisait partie du club et on savait qu’il n’était pas très riche, donc au final ça s’apparentait plus à un don…

Artisanat d’art - La ferronnerie

Après cet épisode dans le milieu du skate, vers quelle voie t’orientes-tu ?

Que fais-tu professionnellement ?

En parallèle, de toutes mes activités dans le skate, dans les discothèques et dans le snowboard, j’ai toujours gardé mon atelier et mon travail de menuisier ébéniste qui m’ont permis de vivre. J’avais ouvert ce petit local en fond de cours, à l’âge de 22-23 ans, en partie grâce à ce que j’avais gagné dans le skate.

Quelle était ta clientèle ?

Je faisais beaucoup de restauration de meubles pour des particuliers et pour les boutiques d’antiquaires du Village Suisse dans le XVe. J’ai fait ça pendant longtemps.

Tu travailles beaucoup le fer aujourd’hui. Comment es-tu passé du bois au fer ?

Un pote m’avait donné un gros coup de main pour faire une habitation dans un local industriel à Vitry-sur-Seine. En retour, je lui avais dit que mon atelier serait toujours ouvert pour lui. Un jour, il s’est pointé chez moi avec un projet de couteau. J’ai commencé à m’y intéresser et en Bretagne, j’ai découvert une matière qui s’appelle le damas - qui est un feuilletage de plusieurs aciers - dont je suis tombé amoureux ! C’était il y a 13 ans et depuis, en parallèle de mes activités de menuisier ébéniste, je me suis fait happer par cette passion…

As-tu appris sur le tas ?

J’ai fait beaucoup de recherches car je voulais sortir le damas du domaine de la coutellerie où il reste souvent cantonné. Je fabrique plein d’objets que l’on ne s’attend pas à voir en damas, des lampes par exemple.

Y’a t-il un côte apprenti sorcier /transmutation de la matière qui t’attire dans la forge ?

C’est avant tout le partage. Lorsque je suis arrivé dans ce milieu, je me suis aperçu que les gens gardaient leur savoir pour eux sans le partager. Avec quelques personnes, nous avons fait le contraire : nous avons mis en commun toutes nos recherches et tous nos savoirs. D’un coup, tout s’est accéléré ! On a progressé très rapidement dans ce processus. C’est d’ailleurs quelque chose que j’ai toujours essayé de faire, dans le milieu du skate, des catacombes, etc. Nous échangeons aussi avec les élèves de l‘école Boulle, avec toutes sortes de personnes dans les métiers d’art qui sont dans l’excellence. C’est un immense plaisir…

La part de créativité est-elle plus importante avec le métal pour toi ?

Non. À mes yeux, seul compte ce qu’on fait avec chaque matériau, le bois, le métal, la pierre, etc.

À 65 ans, quelle est la réalisation dont tu sens le plus fier après toutes ces années ?

Quelque chose que l’on a pas évoqué : la construction d’une maison dans le Gers !

Quel est le projet le plus fou que tu rêves de réaliser ?

Partir avec les extra-terrestres ! (rires)

Quand es-tu remonté sur un skate pour la dernière fois ?

C’était devant chez moi à Nargis dans le Loiret, il y 3 mois. Le revêtement de la route venait d’être refait et je n’ai pas pu résister à l’appel ! Résultat des courses : je me suis démonté l’épaule ! (rires)

Septembre-Novembre 2021, propos recueillis par T. Dupin, questions de Claude Queyrel.

Remerciements : Rémi Backès, Stéphane Vilpoux pour ses corrections et Thierry Dupin pour l'étincelle de départ, les enregistrements et les photos.

(Toute reproduction, même partielle, est interdite sauf autorisation)

|

|