| |

|

|

Gérard Almuzara :

interview exclusive 2021

Introduction :

De ses premiers tours de roue au Trocadéro au milieu des années 60 à ses premières planches fabriquées dans un atelier de menuiserie, de ses descentes dans la poudreuse de Courchevel à la fabrication des moules de Snurf, de ses nuits au Palace rythmées par la disco à sa passion pour le damas, voici une virée dans quelques épisodes de la vie bien remplie de Gérard Almuzara.

Un girondin à Paris

Où et quand es-tu né ?

Je suis né en 1956, à Blaye en Gironde.

Frères et sœur ?

J’ai un frère, Patrice, et deux demi-sœurs, Nathalie et Sylvie.

Es-tu l’aîné ?

Oui.

Combien d’années de différence as-tu avec Patrice ?

Nous avons 4 ans d’écart.

Almuzara, c’est un nom d’origine Basque ?

Mes grands-parents étaient effectivement espagnols, du côté Basque, mais lorsque j’ai fait des recherches en généalogie, je me suis aperçu que le nom est d’origine mauritanienne !

Quel était le métier de tes parents ?

À Blaye mon père était maçon et viticulteur, ma mère viticultrice.

Pourquoi ta famille vient-elle s’installer à Paris ?

Mes parents se sont aperçus que l’exploitation vinicole n’était pas assez importante pour subvenir aux besoins la famille. Mon père a donc passé le concours pour entrer aux PTT, il l’a réussi et nous sommes venus à Paris en 1963.

Où habitiez-vous ? Un logement PTT ?

Pas du tout. Mon père avait trouvé un emploi de gardienne d’immeuble pour ma mère et nous habitions dans la loge au 42 bis de l’avenue de Suffren. Lui était facteur dans le 7e arrondissement, de l’autre côté de l’avenue.

Comment vis-tu ce déménagement à Paris ?

Pour moi ça a été une déchirure. J’avais l’habitude de vivre en pleine nature dans le Blayais et les premières années ont été difficiles.

Quels sont tes loisirs en ville ?

Tu sais, on vivait dans 12 m2 à 4… On allait jouer au Champ de Mars qui est tout près de l’avenue de Suffren. On grimpait aux arbres, on jouait au foot et à cache-cache…

En vivant pas loin du Trocadéro, as-tu des souvenirs d’y avoir vu des skateurs au milieu des années 60 ?

Non. En fait, mon père avait acheté une planche à mon frère et à moi et il nous emmenait faire du skate les dimanches après-midi au Trocadéro. Mes parents étaient séparés et c’est le seul jour que nous passions avec lui.

C’était en quelle année ?

Je devais avoir 8-9 ans, donc c’était vers 1964-65.

As-tu vu le championnat de France au Trocadéro en 1965 ?

Pas du tout…

Quelles ont été tes sensations sur cette planche ?

On ne faisait pas encore du skate debout ! (rires) On descendait les pentes… assis ! À cette époque là, ça n’a été qu’une passade de quelques mois pour nous.

Te rappelles-tu de la marque de cette planche ?

Je pense que c’était une Kamikaze ou une Midonn. Je dis ça aujourd’hui parce que je possède ce type de planches dans ma collection . Malheureusement, je ne l’ai pas conservé…

Le Trocadéro était-il un espace de jeu pour toi avant le skate ?

Non. C’était trop loin de chez nous. On préférait aller jouer au Champs de Mars. Pour arriver au Trocadéro, il fallait aller vers la tour Eiffel, traverser la Seine, c’était trop loin pour nous à 8-9 ans. Nous n’y allions que le dimanche avec mon père.

Le vélo

Comment as-tu découvert le cyclisme ?

Après le départ de mon père, ma mère a eu comme compagnon un cycliste professionnel. Je l’ai vu courir sur un Bordeaux-Paris comme entraîneur. Je faisais déjà du vélo enfant avant le skate, mais c’est lui qui m’a donné envie d’en faire de manière plus sérieuse et qui m’a initié.

Quels étaient tes héros ? Merckx ? Thévenet ? Ocania ?

Pour moi, c’est définitivement Bernard Hinault. C’est quelqu’un de ma génération, il n’a qu’un an de plus que moi ! Je l’ai découvert dès son trophée au championnat de Bretagne sur route en junior en 1971. C’est quelqu’un que j’ai connu dans le milieu du cyclisme et dont j’ai toujours continué à suivre la carrière, même lorsque j’ai arrêté le vélo pour le skate.

Tu étais plutôt grimpeur ? rouleur ? sprinteur ?

J’aimais bien les courses en côtes… Mais en réalité, je n’avais pas la classe ! (rires) Tu sais le vélo, il ne faut pas se leurrer, c’est vraiment un sport très très dur. Ça l’est pour les meilleurs mais c’est encore plus difficile pour les autres…

Quel était ton club ?

J

’étais à l’ACBB, l’Athlétic Club de Boulogne-Billancourt et au Vélo Club de Paris.

Quelles étaient tes fréquences et tes cadences d’entraînement ?

Lorsque je faisais de la compétition, c’était assez intensif. Je travaillais comme menuisier ébéniste et tous les matins je partais de l’Avenue de Suffren jusqu’à Villejuif où était l’atelier. Ça faisait à peu près 30 km par jour. J’avais aussi un accord avec mon patron qui me permettait d’aller m’entraîner le mercredi après-midi sur 150 à 180 km. Et le mardi matin, je me réveillais plus tôt pour partir à 7 h du matin pour aller grimper des côtes à Meudon avant d’aller au boulot ! Si j’additionne tout ça, sur une semaine, on est à 320 km, plus les courses du week-end d’une centaine de km, on arrive dans les 400 à 500 km…

Que fais-tu comme compétition ? Des critériums ?

Oui, en junior, j’étais amateur.

Ton meilleur classement dans une course ?

J’ai gagné un trophée Huret à Méréville et une course toutes catégories à Verrières-le-Buisson dans l’Essonne dans laquelle j’ai terminé 1er en junior. J’en oublie peut-être… En fait, je finissais souvent dans les 10 premiers de ma catégorie, mais il me manquait toujours un petit quelque chose pour faire la différence.

Quelle a été ta plus belle course ? Une échappée ?

Ma course à Verrières-le-Buisson. J’étais parti dans la dernière bosse avec un gars qui avait réussi à me suivre et j’ai continué en tête sur le plat, tout seul jusqu’à une petite côte à l’arrivée. C’était, comme c’est souvent le cas dans le cyclisme, une sorte de sélection naturelle.

En faisais-tu parfois sur des vélodromes ?

Je n’ai jamais fait de piste. Pour moi, le vélo était un moyen de m’évader de Paris et de partir sur les routes.

Pourquoi abandonnes-tu ta carrière ? J’avais lu que c’est parce que tu avais compris que tu ne serais jamais dans les 20 meilleurs professionnels…

Exactement !

Continues-tu le vélo plus tard lorsque tu découvres le skate ?

Oui, j’aimais vraiment le vélo ! J’en ai fait encore après ma période skate, lorsque j’avais une trentaine d’années. J’ai fait 2 fois la Ronde du Cantal et Paris-Castilly avec une personne qui m’était très chère, “papa Léon”. Il a été comme un second père. C’était une vraie force de la nature et on a beaucoup roulé ensemble.

Aujourd’hui, tu en fais encore ?

Oui, de temps en temps…

Quels autres sports pratiquais-tu avant le skate ?

Lorsque j’ai fait mon armée, j’ai découvert le tir au pistolet !

Quand et comment découvres-tu le yoga et la méditation ?

Un peu plus tard, pendant ma période skate, à la fin des années 70. J’allais dans une salle derrière chez moi où je faisais du yoga et du sauna.

Qu’est-ce que ça t‘apportait ?

J’ai toujours été quelqu’un d’assez tendu. J’en faisais pour me relaxer et me calmer…

Études menuisier ébéniste

Enfant, avais-tu une idée de ce que tu voulais faire plus tard ?

Pas vraiment mais je savais que ça serait manuel…

Modifiais-tu les vélos par exemple ?

Non. J’avais du bon matériel. Avant l’armée et avant ma période du skate des années 70, je ne pensais qu’à grimper sur mon vélo !

Comment se passent tes études ?

Je n’ai pas eu de bons résultats scolaires jusqu’à 14 ans, je n’aimais pas les disciplines comme le français, les maths… et ça continue ! (rires)

Mais par contre, j’ai toujours aimé le travail manuel et j’étais dans les meilleurs de ma classe en atelier. D’ailleurs, j’ai récupéré quelques réalisations de cette époque chez ma mère et je ne suis pas sûr d’être capable de faire beaucoup mieux aujourd’hui !

Un de mes professeurs, M. Dussere, m’a orienté vers l’école Bourseul dans le XVe qui prépare aux métiers du bois. J’ai appris la menuiserie pendant 3 ans et mes travaux de menuiserie étaient toujours dans les 3 premiers ! Je suis sorti de l’école avec mon CAP de menuisier ébéniste en poche à 17 ans, en 1973.

Après ton CAP, où vas-tu travailler ?

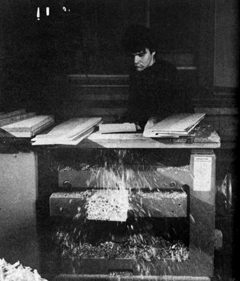

Je vais dans un atelier à Villejuif, c’est là-bas que je fais mes premières planches de skate.

En quoi consistait ton travail ? de la restauration ? de la création ?

C’était une société de menuiserie, la Sadem (Société d’Agencement d’Ébénisterie et de Menuiserie), qui faisait de l’agencement et de la décoration.

La vague de 1977

Comment te connectes-tu avec la deuxième vague massive du skate, dans les années 70 ?

Je suis sorti de l’armée en 1976 et j’ai redécouvert le skate en 1977 à 21 ans grâce à Patrice et à José de Matos. À ce moment-là, je faisais encore beaucoup de vélo.

Connaissais-tu José de Matos avant le skate ? Vous habitiez à proximité…

Oui, mais on ne se connaissait pas. La connexion s’est faite par Patrice qui fréquentait le même lycée technique que José, rue Bourseul.

Quels étaient tes premiers spots ? Un trottoir de ta rue ? Un parc public ?

Je suis directement retourné au Trocadéro !

Par rapport aux autres sports que tu pratiquais, qu’est-ce qui t’as attiré dans le skate ?

Mon premier souvenir inoubliable a été la sensation de monter sur un tapis volant ! En skate, on est en contact avec la planche néanmoins, j’avais littéralement la sensation de voler !

Quelle est ta première planche à ce moment-là ?

Après la Kamikaze ou la Midonn que je skatais dans les années 60, les premières “vraies” planches ont été les miennes, fabriquées dans l’atelier de Villejuif. Je les échangeais à Jean-Pierre Marquant contre des trucks et des roues !

Je fabriquais mes plateaux et je recherchais surtout des bons trucks. J’avais acheté des Barland que j’ai très rapidement cassé, j’ai skaté les Banzaï puis je suis passé aux Bennett.

Quels sont les skateurs avec qui tu en fais ?

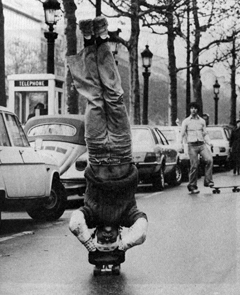

J’ai très vite skaté avec Rémy Walter. Il faisait pas mal de gym et on essayait de faire du skate sur les mains ! On s’est rencontré comme ça, au bas du Troca en s’entraînant à faire des handstand ! Je crois que ça nous a pris une quinzaine de jours avant de les maîtriser. À partir de ce moment là, on était souvent ensemble.

Vous étiez une bande ?

Oui, José, mon frère, Rémy, Thierry Dupin, etc. C’est aussi à ce moment-là qu’on a rencontré Alain de Moyencourt qui nous a ensuite fait participer à son spectacle de skateboard au 24 h du Mans en 1977, avant le départ de la course.

Quel est le premier skateshop dont tu as poussé la porte ?

En fait, je ne les fréquentais pas…

Y’a-t-il un skateur américain que tu admirais au début ? Ty Page ? Stacy Peralta ? Bob Skolberg ?

Malheureusement, je ne pourrais sûrement jamais mettre un nom sur lui – il n’est peut-être pas du tout connu - mais c’est un jeune skateur américain qui était venu un après-midi au Trocadéro… Il devait avoir dans les 14-15 ans, autrement dit un gamin pour moi qui en avait 21 ! (rires) Il rentrait toutes les figures que chacun de nous faisions individuellement avec une facilité déconcertante, et surtout il rentrait une figure que je n’avais jamais vue : le kickflip ! Je n’ai jamais su le nom de ce gamin…

Quel skateur t’impressionnait dans les magazines ?

J’aimais bien Alva, il semblait vraiment fou dans ce que j’arrivais à comprendre du personnage. Je ne voyais vraiment pas comment il arrivait à défier les lois physiques…

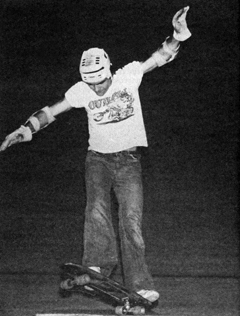

En 1977, tu as 21 ans et le phénomène de mode du skate touche massivement les jeunes gens. Te sentais-tu vieux par rapport à ce public ?

Je n’ai jamais prêté beaucoup d’attention à l’âge. Aujourd’hui encore je me sens comme si j’avais 21 ans… J’étais avec Rémy qui avait 14 ans, José et mon frère avaient 4 ans de moins, Alain de Moyencourt avait 2 ans de plus… Georges Asso était là aussi. Dans notre petit groupe d’une trentaine de personnes, l’âge n’était pas vraiment déterminant.

Quelle est ta toute première compétition ?

J’ai fait pas mal de coupes de France…

Tu n’as pas fait le premier festival de Skateboard à Sarcelles ?

Sarcelles, c’est un mauvais souvenir ! Je m’étais foulé la cheville la veille de la compétition à l’entraînement. J’étais vraiment déçu car mon frère avait gagné l’épreuve de saut en hauteur. On passait tous les deux 1,10 m à l’entraînement…

Ton expérience des compétions de cyclisme t’a-t-elle aidé dans le skate ? pour gérer la pression ? l’effort ?

L’effort en skate, lorsqu’on a fait du vélo avant… comment te dire ? (rires)

En plus de mon expérience de cycliste, je sortais d’un an d’armée au Régiment d’infanterie chars de marine à Vannes où j’avais suivi un entraînement très intensif : 15 km de course à pied par jour, monter à l’équerre les cordes à la force des bras, etc. J’avais vraiment un corps d’athlète. Lorsque je me suis mis au skate, j’en faisais 8 h d’affilé sans problème !

Quels étaient tes adversaires directs dans la catégorie senior ?

Jesus Gutierrez, Alain Marsacq, Xavier Lannes, Thierry Dupin, Michel Gaucher. Nous n’étions pas si nombreux que ça en sénior.

D’où vient ton surnom de Yéti ?

Ça c’est typiquement un truc de magazine ! C’est vrai que je n’étais pas spécialement beau sur un skate et c’était facile de se foutre de ma gueule (rires) C’est peut-être Bernard Loubat de Skate France International ou un des mecs rigolos de Skate Magazine qui ont commencé à m’appeler comme ça… Mais ça ne m’a jamais vexé, ça me faisait marrer !

Fabrication artisanale

Comment en arrives-tu à fabriquer ta première planche ?

Je suis venu au skate grâce à mon frère, Patrice, qui m’a demandé de lui confectionner une planche en bois en 1977. Mes premières planches sont pour lui et son pote de lycée, José de Matos. J’ai commencé à les faire en contreplaqué mais elles cassaient en un après-midi !

Travaillais-tu chez un patron à ce moment-là ?

Oui, je fabriquais mes skates pendant la pose d’1 heure, à midi. On appelait ça “faire la perruque”. On mangeait rapidement en un quart d’heure et chacun allait ensuite bricoler des réalisations personnelles avec les outils de la boîte. C’est une pratique qui est souvent tolérée, notre patron le savait et il laissait faire. Mes potes faisaient des petits meubles, moi je bossais sur des planches de skate !

T’es-tu servi d’une planche existante pour faire ton premier modèle ? Une Sims ? Une Hobie ?

Je ne connaissais pas ces planches. En réalité, j’ai construit des skates en marqueterie car ce sont des matériaux que j’avais sous la main à l’atelier. Il y avait des beaux bois et ce qu’on appelle des filets qui sont des montages de bandes de placage qui servent généralement à décorer les meubles, faire des motifs de frises, des marqueteries. Donc j’utilisais des chutes de ces petites lattes – ce qui ne posait pas de problème à mon patron - que je collais, ce qui m’a permis de faire des planches beaucoup plus solides que mes premières en contreplaqué.

Ta première planche était-elle en bois massif ?

Non, j’ai tout de suite construit les plateaux en lamellé-collé. Je débitais des bandes de quelques milimètres dans une planche brute, puis je les rabotais et les collais ensemble.

Tu n’as jamais fait de tail rapporté ?

Non, jamais. Mes premières étaient en forme de “banane”, c’était la mode !

Quels sont les retours de ton frère sur cette première tentative ?

J’ai fait des petits ajustements sur le tail. Je tenais compte des remarques de ceux à qui je donnais des planches, non seulement Patrice, mais aussi José de Matos, Thierry Dupin, etc.

Comment vas-tu les modifier au fur et à mesure ?

Très rapidement, j’ai introduit les tails relevés. C’était très simple à fabriquer : cale contre cale, un chassis à plaquer, de la colle et c’était fini.

Avais-tu la même solidité qu’avec un bois massif ?

C’était plus solide, plus léger et plus fin ! Je crois que je suis le premier à faire ce type de planche… J’ai vu les Sims Taperkick après.

Combien en as-tu réalisé en marqueterie ?

Avec mon seul moule en bois, je ne pouvais en faire qu’une par jour car il y avait le temps de séchage de la colle sous presse. À la fin de la semaine, je venais au Trocadéro distribuer mes quelques planches aux potes. Lorsqu’ils en ont tous eu, j’ai arrêté ! (rires) Je pense en avoir fait une vingtaine comme ça…

Utilisais-tu la technique du lamellé-collé dans ton travail de menuisier pour faire des chaises par exemple ?

Non. Ça vient des gabarits arrondis qu’on avait à l’atelier pour faire ce qu’on appelle des ceintures de table avec des placages de 3 mm, situées sous le plateau de la table. Je me suis servi de cette technique pour faire mes planches. Je n’ai pas cherché un type de fabrication particulier, il était là devant mes yeux !

Quel était le nombre de plis ?

Je travaillais selon la formule 3 x 7, c’est-à-dire avec 7 plis de 3 mm. J’alternais les placages selon les fibres du bois. Au milieu les fibres étaient en travers, en “bois de bout” et sur le dessus et le dessous en “bois de fil”, ce qui correspond au découpage du bois dans sa longueur, dans la direction des fibres.

Dans une interview, tu parles d’une planche de vitesse « flexible, pour permettre une meilleure tenue de cap. » Te rappelles-tu de cette planche ?

Oui, très bien ! Elle est accroché chez moi dans mon hangar ! Je me suis inspiré d’une photo vue dans un magazine d’une planche allongée qui avait la forme d’un poisson. Je l’avais découpée dans du frêne et je l’ai utilisé 1 ou 2 fois en compétition. Finalement, je suis revenu à un gros plateau bien rigide avec des Krypto qui marchait mieux dans toutes les conditions.

En dehors de cette planche de descente, comment évoluent les modèles ?

En fait, j’ai fait très peu de modifications par rapport à la forme du départ. Mes premiers modèles étaient déjà plus larges et plus longs que les Banzaï de base. On voulait une planche polyvalente et stable qui passait partout. Après j’ai fait des planches de freestyle qui sont elles aussi, à peu de choses près, sur le modèle des premières, un peu plus fines… José aimait bien ces planches, il avait l’habitude de faire du free avec des Banzaï Kick Back qui étaient comme du chewing gum et les miennes étaient beaucoup stables !

J’ai vu une photo de Nicole Boronat à La Villette avec une planche GPA ?

Je ne lui avais pas donné une planche directement mais c’est vrai qu’elle en a aussi skaté…

Rémy Walter m’avait parlé de petits clous sur le grip pour plus d’adhérence qui défonçaient les semelles ou les mains…

Ah oui, ça ce sont toujours mes idées à la con ! (rires) Effectivement, c’était comme une râpe à gruyère !

Que pensais-tu des fabricants de skate français de l’époque ? J.-P. Marquant ? Barland ? Lacadur ?

À vrai dire, pas grand chose. J’étais un gamin de la rue qui ne comprennait pas vraiment ce qui lui arrivait ! (rires)

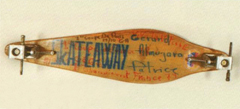

Skataway GPA

Comment est née la marque G.P.A. / Skataway en 1978 ?

Un jour, un monsieur s’est présenté chez nous, à la loge de gardiennage. Il voulait savoir comment on fabriquait nos planches car il voulait se lancer sur ce marché. Il nous a embauché, Patrice et moi…

Comment s’appelait ce monsieur ?

M. Richard.

Te rappelles-tu par quel intermédaire il était venu vous voir ?

Sans doute grâce au photographe Gilles Ouaki ou quelqu’un d’autre du milieu des médias de skate.

Que faisait-il ? était est-ce un industriel ? quelqu’un qui voulait investir dans le skate ?

Oui, c’était un homme d’affaire, un investisseur qui avait vu que le skate explosait et il voulait en faire partie. Il nous a proposé d’entrer comme salariés dans la marque qu’il voulait créer qui s’appellerait GPA/Skataway à l’intérieur de la société « Perspectives Loisirs ». Il nous a embauché pour qu’on lui fabrique ses planches.

Comment se répartissaient vos rôles entre Patrice et toi ? Qui faisait quoi ?

Au début, on était tous les deux prévus sur la fabrication mais on a vite décroché car on faisait de plus en plus de skate. Il a donc fait fabriquer les planches par d’autres.

Ce monsieur est arrivé un peu tardivement après le grand boom du skate et quelques mois plus tard, le marché s’est effondré d’un coup ! Il avait investi pas mal d’argent et il n’a jamais eu le retour escompté… En parallèle, il avait aussi d’autres affaires qui n’ont pas marché et la boîte a fait faillite !

Travailles-tu encore pour ton patron lorsque tu t’es lancé avec cette marque ?

Non. Je suis resté 6-8 mois chez mon patron après l’armée et j’ai quitté ce boulot lorsque ce monsieur est venu nous voir en nous proposant de travailler pour lui dans la société “Perspectives Loisirs”.

Où était situé cette société ?

Leurs entrepots étaient dans la zone industrielle de Vaux-le-Pénil, près de Melun. Ils appartennaient à la mère du gérant.

La marque GPA était-elle un nom déposé ?

Oui, ça signifiait Gérard et Patrice Almuzara. La marque mettait en avant notre nom et lorsqu’elle a fait faillite, on ne pouvait plus utiliser notre propre nom ! J’ai découvert dans les locaux de la société en rangeant les affaires, que ce nom était déposé et qu’on était pieds et poings liés avec eux…

Dur !

À 21 ans, j’étais un gamin de la rue et je ne comprenais rien à ces histoires. Ça me passait complètement au-dessus de la tête ! C’était à un niveau stratosphérique ! (rires) Je me dis que si le skate s’était vraiment développé à cette époque, nous aurions été dans l’incapacité de nous défendre.

Sur les premières planches GPA, il y avait un autocollant avec l’inscription : « Perspectives Loisirs – Département skate »…

Ça a vite disparu et après il était juste inscrit Skataway-Almuzara.

Sais-tu combien de planches ils vendaient par mois ?

Je n’ai jamais été au courant de ça. Il y avait un commercial qui s’occupait des ventes. Avec Patrice, nous n’étions dans la boîte que pour l’image que nous avions dans le skate, nous faisions la promotion de GPA en skatant, en faisant des compétitions, des photos, etc.

En 1978, tu fais une série de planche en contreplaqué bakélisé. Peux-tu nous expliquer en quoi consistait ce procédé ?

C’était la même colle à chaud qui servait à la fois pour le collage des plis du bois et pour le vernis extérieur. Il ne restait plus que les champs à vernir.

Quels étaient les avantages de cette construction ?

C’était pas cher et rapide en production car lorsque les cales étaient chauffées, on pouvait sortir une planche tous les quarts d’heure !

Combien de modèles GPA sont-ils sortis ?

Il y a eu 5 modèles : la Poly 1 et 2, la Salko 1 et 2 la Rocky, plus des protos et des petites séries, des planches de saut, de vitesse, etc.

CONTINUES ON PART

2

|

|